I still not forget the view during the day because driving there after sunset with no lights at all was definitely an experience. It was hot, but I was mesmerized to see such a small town that I have never seen. There were views of the provence everywhere, and the greenery embraced the city quietly especially at the Pierre Cardin’s Chateau.

Read MoreLacoste, France

Limburg, Germany

비가 오던 림버그. 집회 전에 느껴지는 낮은 자존감은 비처럼 내렸다. 집회 전에는 항상 그렇게 일년 동안 쌓아온 모든 것이 낮은 자존감으로 투하되고 나는 그렇게 외줄타듯 집회를 혼자 준비하고, 기도하고, 또 불안해 한다.

Read MoreDestin, Florida

A trip with my sister and my two nieces. The trip was decided so quick in about three days and we were ready to go. Grace was wanting to run away from home, and I was willing to spend that intimate time with my beautiful nieces I have not seen in ages.

Read MoreSalem, Alabama

A hidden jam in Alabama; Meadows Mill House in Salem. I planned originally to go with Chebom after Spring quarter to celebrate the long long quarter that has finally ended.

Read MoreSavannah & Tybee Island, Georgia

The trip was originally planned just with my dog Chebom. Now that I say it I have to remember again that the reason why I came back to art school was to actually create artworks that could be hung on the wall, not just fashion photographs on the magazine.

Read MoreLaguna Beach, Florida

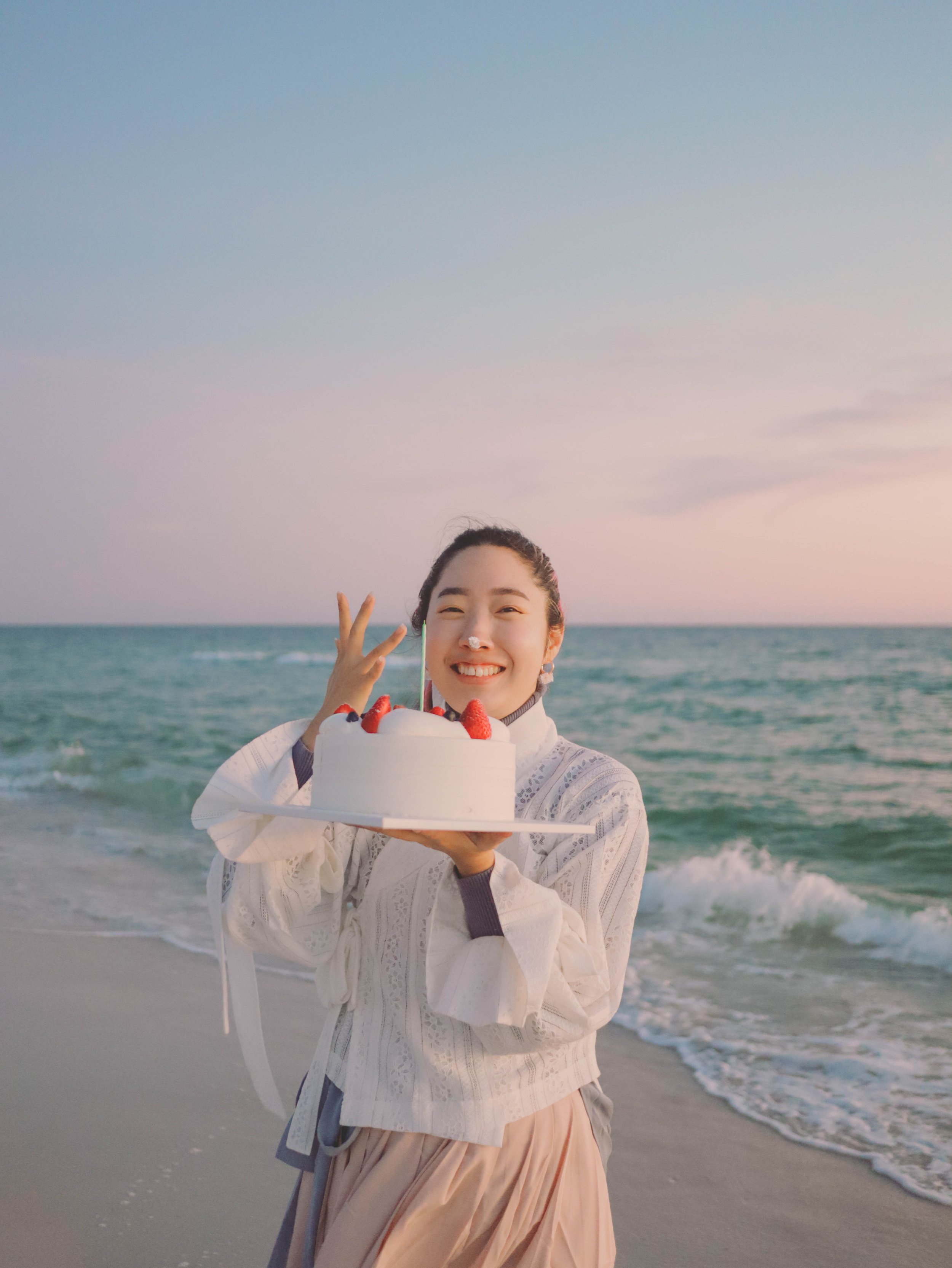

Deciding to spend my birthday on the beach was definitely the perfect gift I could ever wanted; going back to Florida beach was also another nice memorable trip to remember Chevin. I think about Chevin a lot these days and tear up all of a sudden; I still remember the owner of airbnb letting me bring her as she realized she was a tiny dog even though the place was listed pets were prohibited. The fact that I could not get an airbnb because most of the beachside places were condos; I delightfully gave up the view. Maybe next time I could ask again to the host for a generosity. I was also pretty sad that Laguna beach did not allow any dogs in the beach for a tiny area; when I went to Panama City with Chevin there was no signs like that. Regardless, the long trip from Florida to Atlanta was such a comforting, celebrating trip with both Chebom and Hoya.

We were driving over two hours away from home towards Florida and realized we forgot the cake in the fridge. We agonized at McDonald’s taking a break serious agonizing whether we should go back and make that drive again. At the point I was so sick of being in the car already driving back and forth to Atlanta because of school that week; however I wanted to eat that strawberry cream cake for my birthday so we arrived to our place so late. I was able to do my homework in the car. Surprised how Chebom survived and did well in that long car ride.

If I look back now, I’m not sure I was able to decide to take a 4 month old puppy to a beach trip. She peed almost everyday upstairs bedroom; I still think if it wasn’t Hoya nobody would have wanted to tag along in such a trip bearing a young puppy. Other than that though, Chebom did great staying at home in the crate when we were away, did potty outside except for the random mistakes. Also, she was a great company to keep us busy.

Happy Birthday at the Beach :)

Bentonville, Arkansas

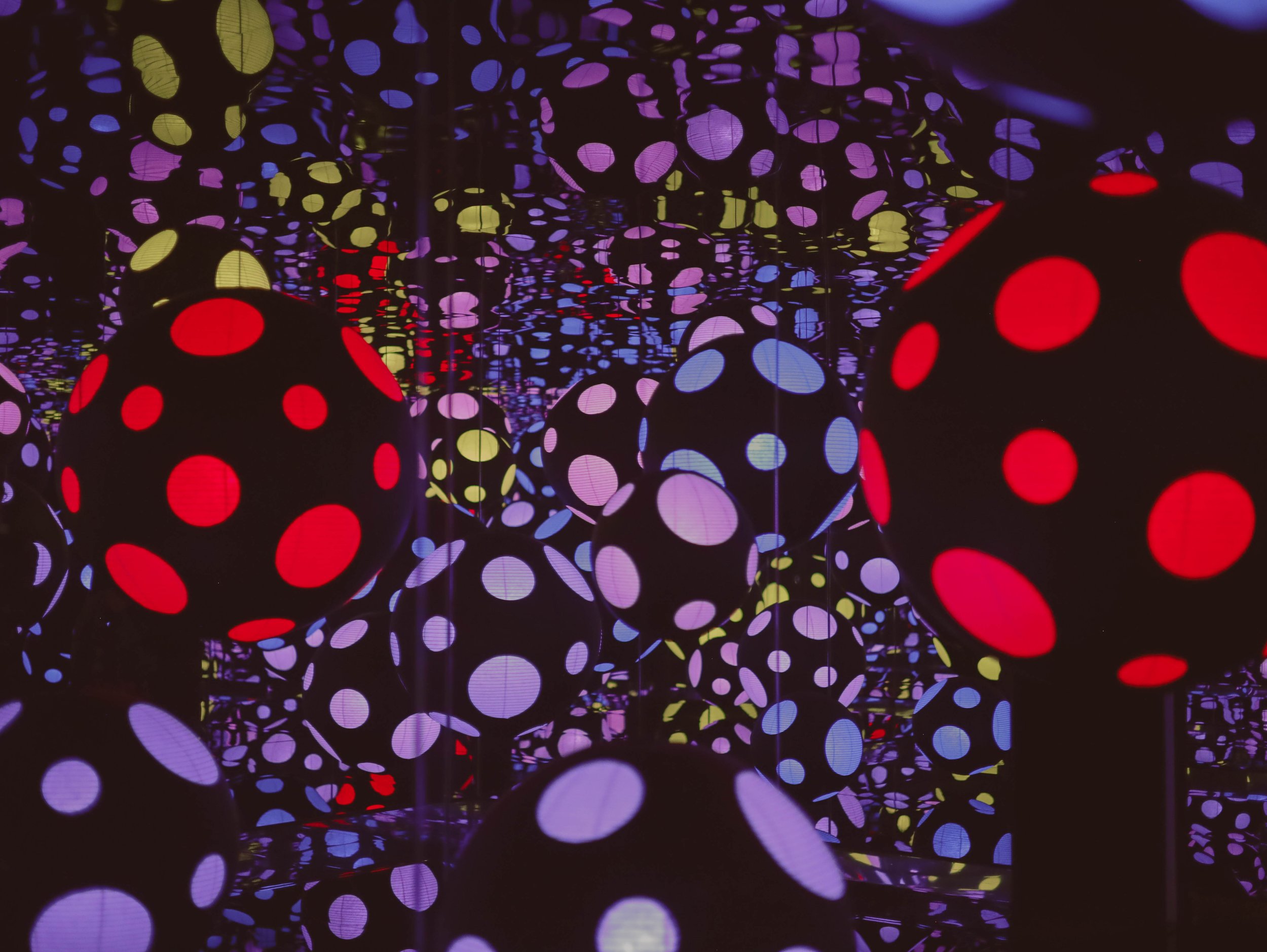

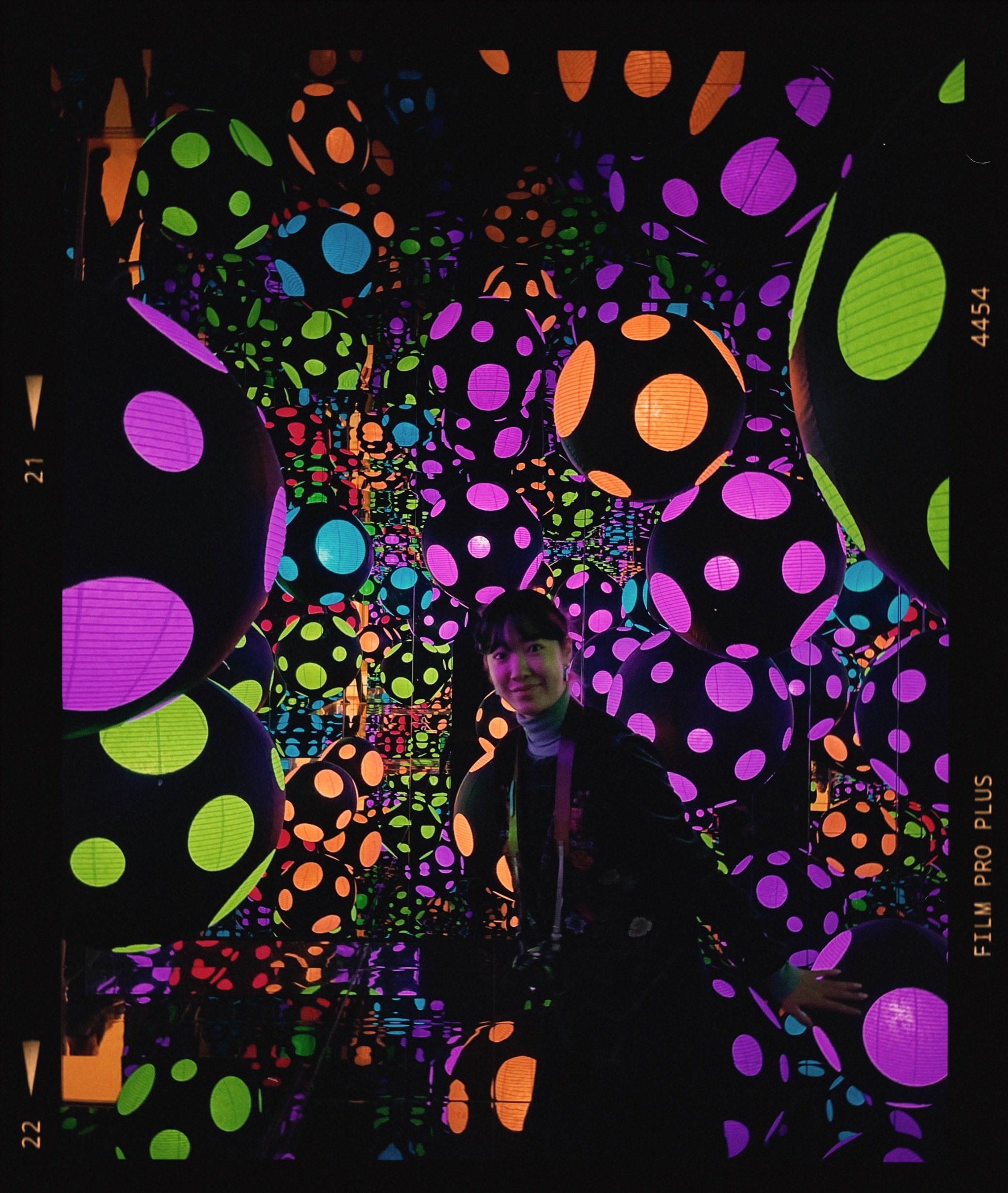

Bentonville was a long-planned trip since Spring quarter. Professor Knowles is the one always recommending these places where I can visit art museums/festivals. I’m pretty sure I’ll revisit South Carolina again for Art Fields, hopefully with Hoya this year (And my puppy Chebom). I think of Arkansas in two directions: Hot Springs and Fayetteville for the University. But I forgot one more thing- yes, Walmart! There was money here in this town where Walmart started, and the Crystal Art museum was a big bang of art. I couldn’t believe I saw Joan Mitchell, Rothko, and Yayoi Kusama. The museum was so modern it’s probably one of the most modern museums I’ve seen in States. I think it seemed so modern because Arkansas does not seem like a State with great modern vibes… Such modern building in the middle of fading colors of winter nature was gorgeous. The whole combination of the arches of building reminded me of Sydney opera house.. The architectural exhibition outside in the woods on the trail was Hoya’s favorite. We promised to come back in Spring, or fall. It would be more gorgeous.

Nature has become a really strong component in my life not only just in art but in my surroundings and the choices I make in travel, interior, and locations to live. I do think living in Oklahoma has influenced me a lot, and the neighborhood state Arkansas definitely does an amazing job taking care of the State as a whole. I do still dream of living in a tiny home in the middle of the woods or by the beach/lake. Surrounded by the cold breeze and blinking deers in the woods was a dream coming true.

To be honest I am still adjusting taking camera out in my daily life and capturing the real faces of me. The actual faces in my real daily lives.. It takes courage to look over and over again through the lens, but this has been easier with someone accompanying all the time. I believe creating art is about seeing and reflecting and finding who I am, which capturing myself in bare camera always helps and gives me a new confirmation every day that I am enough just the way I am today.

I don’t know why but looking at these photos remind me of the airbnb place we stayed- the cozy, warm, ‘bee’ themed yellow colored place- I reviewed and saw these photos in the couch at the end of the day and it was too warm to be true. One of the merits of traveling is to review the photos at the end of the day and see the new adventures that God gave that day for me. Miss going on a trip :)

I thought the little town was so pretty.. Especially the Christmas lights on a big tree on the center of the town, in the middle of the fog that was dreamy. Usually fogs are quite difficult to capture as they don’t seem to be visible enough through camera but these photos turned out actually prettier lol! It was cold, but through the mist families and friends were enjoying the pretty season all together. Even though we did not know each other, just to gather around one tree.. made some unseen connections that I could feel.

The restaurant Hoya found was opened in a closed church which was fascinating; it felt like walking into a night service with some fancy artworks on the wall with some good fine dinner. The pork chop that Hoya had was so soft; especially the sweet potato with marshmellows on top was unforgettable and I thought I would drive 2 hours to eat dish again next time.

We celebrated 300 subscribers of my Youtube and if was definitely meaningful because we made celebration of it. I’ll probably remember 300 subscribers more than 3000 as it was a special celebration. It seemed like ages ago when I had 100 subscribers and I was so looking forward to that number; every supporter means an inch of expansion of my world and it gives me joy and previlege to work on my artworks. Maybe for the next 400 subscribers I’ll come back and celebrate again!

The finale of the trip; the main reason why I chose Bentonville. Yes, when I choose art, no matter where, no matter how… It just makes life more rich and colorful. The museum was huge and surprisingly, all of the amazing artworks were free to see. Howard Finster was in the first room I entered and he was who I just recently learned past quarter who is from Georgia (his house filled with artworks is now a museum I probably will visit next). His work is not my personal favorite but the fact that he started his art journey in his late age when he had white hair with no art education at all, his works are worth to learn and be motivated by. The flat space dimension and child-like qualities of figures are quirky but interesting. My favorite room was definitely the room with all the artworks from different era hung in two spaces cut by a corner; I would design my own house wall like this in the future with my own and fellow artworks… Beautiful works especially from Impression, post-impression era, reminded me of the works I saw in Europe.

Writing his makes me miss traveling again, I’ve actually recently searched some airbnb’s near Panama City beach area which is only four hour drive from Alabama. Looking for the next right timing when my young puppy is a bit more grown and Hoya may come over to travel together.

Atlanta, Georgia

This trip was my last trip with Chevin; she has already stopped eating much then. Even though it was a really short stop by in Atlanta before my Fall quarter as a painting major, the place was new built guest house for travelers. The windows reflected nothing but greenery and much light during the day and the place was perfect for three of us. Swimming in the swimming pool while Chevin roamed around barking at the host lady was a memory in the evening. We shopped around Atlanta and went to pet stores to find different kinds of food to feed her but she ate only tiny bit. But she still walked around the small backyard walking path with me often during the day. I still remember her in the tiny two piece pink shirt with denim skirt trotting around wherever we go; and I miss that a lot. Thanks to Hoya for driving all the way from Oklahoma to Georgia with Chevin, and being next to us during our last trip.

Munchen, Germany

Munchen

뮌헨은 깨끗했다. 역 밖에 사람이 그렇게 많은데도 도시가 복잡해보이지 않았다. 그만큼 사람들은 다른 사람들에게 피해가 가지 않는 속도로 알맞게 움직이는듯 했다. 다비데가 머무는 숙소도 깔끔했다. 나의 마음이 가장 유리와 같을때, 나를 판단없이 알아주는 누군가의 보금자리 아주 가까이 있는것 자체로 나는 마음에 평안함을 느꼈다.

일을 마치고 돌아온 B는 상기되어 보였지만, 또 에너지가 넘치는듯 하기도 했다. 잔디가 푸른 테라스에 앉아서 식기 시작한 파스타를 먹는 B를 보았다. 뮌헨에서의 첫 날의 밤 공기 속에서 B는 누가 먼저 말할것도 없이 마음을 열어 본인의 고립감을 말해주었다. 그리고 내게 질문했다. 아직 기차 속에서의 감정적 무너짐이 가시지 않은 나는 생각보다 벽을 두고 있었다는것을 깨달았다. 나의 유리같은, 헛헛한 마음을 보여주어야 할까, 그러지 말아야 할까, 너무 울어 건조한 두 눈을 끔뻑이며 B를 보았다. 단 하나의 질문이었고 잠시의 대화였지만 나는 알았다. 나와 참 비슷한 사람이었구나, B도 그렇구나. 오랜 시간을 알았지만 통화도 자주 해본적도 없고 서로의 깊은 얘기를 해본적이 없는 우리에겐 그 순간이 귀했다. 그리고 그 날 이후에 나는 나 있는 그대로 있을수 있었던것 같다. 고민하지 않아도, 그렇게 자연스러운 것이었다. 그래서 그에게 마음 깊이 고마웠다.

English Gardens

We took the metro and such memory was brought up as years ago I visited him at Rome as we were in the metro traveling around Rome. It felt like being back at Rome. It seemed like nothing has changed since then, but it had. But it was okay, because we decided to spend the time at this new city. Together. For his, and my fresh start. We layed on the grass fields at the English Garden, and I remember seeing the sky as I looked up. The sky and the Victorian building created such stable, but free landscape in my eyes. Bwore a blue polo and his blue and the bright green of the field seemed eternally pure. I would talk and stop, and sit randomly on benches even before we arrived at the next destinations, but he followed and sat by me without complaints. And listened carefully. He looked at me everytime I would pause and look away, as if he wanted to catch my silence, or read my unspoken emotions. He has such talent, I guess it's a talent, of listening, that he possibly did not lose a single word I said. He seemed so delicate when it comes to his listening. And that was all I needed, to go through the fragile times where the chamber of secrets, room of scars opened up. Delicate listening for a delicate heart that was shattered. I was slowly being known.

The Flag

고기와 치즈가 든 토틀리니를 함께 요리해 먹었다. B가 한 음식은 담백하고 재료 고유의 맛이 나는 정통의 맛이었다. B와 닮았다고 생각이 들었다. 꾸밈없는, 소박하지만 담백한 사람. 벽만한 창문 두개를 활짝 열어놓았는데 천둥과 비와 해일이 엄청나게 쏟아지는 밤이었다. 몇년동안 충분히 아파하지 못했던 상처가 아파했던 마음을 대변해주는 것이었을까. 그리고 나의 상처에 대해 물어보는 B에게 다시 비밀의 방을 열었다. 두번째는 첫번째보다는 덜 힘들었다. 그래도 괜찮았다. Being myself heard was enough. And his food was warm enough to let me know that I will be okay. 지치게 감정을 쏟았는데도 푹 잠들지 못하고 꿈을 꿨다. 낯선곳이어서 그런것도 있겠지만, 자꾸 기억이 안나는 꿈들이 많이 왔다갔다 했다. 오랜 상처가 진정을 찾는데 시간이 걸리는 듯 했다.

Eataly

창문이 많은 엄청나게 큰 식재료 가게이자 식당에서 B는 일하고 있었다. 빵을 사가는 쪽에서 사람들이 금새 지나칠 법한 유리 방 속에서 땀을 흘리며 빵을 굽고, 끝이 없는 새하얀 밀가루를 치우고 털어내고 있었다. 유럽에 와서 간 식당마다 바게트 빵을 식사 전에 늘 주었는데, 그만큼 빵이 식사의 기본인 나라에서 빵을 하루종일 만드는 그가 새삼 자랑스러웠다. 마지막날 직접 그 유리방에 들어가서 화덕을 보았는데, 잊혀지지가 않았다. 베이지색 벽돌로 이루어진 화덕은 엄청난 열기를 품고, 내뿜고 있었다. 그 열기 속에서 빵을 만드는 B는 참 뜨거운 사람이구나, 느꼈다. 그 열정과 열기는 결국 빵을 부풀게 하고, 누군가의 식탁에서의 일용할 양식, 즉 생명이 되는것이 감동적이게 느껴졌다. 빵이 어떻게 만들어지는지 하나도 모르는 내게 참 신선하고, 마음 따뜻해지는 방문이었다. 아직도 기억이 난다. 그 화덕 문을 열었을 때 보이던 암흑, 그 깊이, 그 깜깜한 공간- 그러나 얼굴을 감싸던 그 열기, 그것이 모든것이었다. 사랑하는 것에 대한, 너의 마음이고, 나의 마음이고, 우리의 마음과 닮았다고 생각이 들었다. 너무 뜨거워서 사람들은 차갑게 몰라줄 수 있지만, 결국 우리의 열기는 생명을 만들고, 또 사람 살리는 열매를 만들것임을 확신했다.

마지막 날 우리는 B 가게 코 앞 독일 식당에서 나름 전통 독일 음식을 먹었다. 해가 질 무렵이었고, 야외에서 B가 좋아하는 마호가니 갈색 가구에 앉았다. 자리가 없어서 등받이가 없는 의자였지만 불편함을 느끼지 못하고 나는 또 끊임없이 아침의 일화에 대해서 풀어냈다. 눈물이 나올때 가끔 나 스스로도 낯선 소리를 낼 때가 있는데, 나는 마지막 날이어서 벼르고 온건 아니었는데 마치 그런듯 계속 울었다. 노란색 냅킨을 눈에 묻고, 오리 고기를 먹고, 치즈랑 빵을 먹다가 또 울고, 맥주를 마시다 또 울컥하고, 그랬다. 맥주 때문일까, 내 쉼없는 눈물 때문일까, 어느새 B의 눈도 벌게져있었다. 그 벌건 두 눈이 나를 놀랍도록 깊게 위로했다. 나의 감정을 어렵게 언어로 풀 때마다 그는 눈을 감고 들었다. 마치 음식을 음미하는것 처럼, 온 몸과 마음을 다해 듣는듯 했다. 감정이 언어로 내 입을 나올때마다 무언가를 토해내는 느낌이었고 내 목소리는 서글프게 떨렸다. 계속 벌컥벌컥 올라오는 눈물을 삼키는건 쉽지 않았지만, 내 아픔의 근원지가 어디인지 점점 더 뚜렷해지는듯 했다. 그가 내게 적어준 편지에 나의 아픔을 abandonment라는 단어로 표현을 했다. 정확하고 정확한 만큼 나의 상처받은, 고립된 상태였다. 그 상태를 이제야라도 말할수 있어서, 말할 수 있는 곳이 있어서, 나는 감사했다.

The last night view at the Olympic tower was magnificent. So short that it felt dreamy. We listened to original sound track from the movie Between Passion and Indifference. The cello sound embraced the Sunday night of Munich, and the view was fairly quiet but vast. It was beautiful. The view seemed moist from the rain the other day. I could say it was the finale to really touch my heart that was hurt; the cold air of the night came into my lungs and I breathed in with full heart. For new air. The lights of the view sparkled dimly, but hopefully.

유럽 여행의 마지막 주는 사실 유럽으로 떠나는 당일 바뀌게 된 기적이었다. 원래는 존재하지 않았던 그 일주일, 하나님은 나를 위로하시기로 작정하셨던것 같다. 마음이 더뎌서 아픈것도 느릿한 나를 위해, 그는 따뜻하고 여유로운, 위로와 쉼을 허락하셨다. 그래서 프랑크푸르트와 뮌헨은 내게 선물과 같다. 여행보다는, 다시 집으로 돌아가는 느낌과 같았다. 올림픽 공원을 걸으면서 김윤아의 Going Home을 들었는데, 그래, 그런 일주일이었다. 몸과 마음이 다시 제자리로, 돌아가기 위한 시작점. 참 힘겹게 다시 돌아온것 같다. 긴 시간이 필요했다. 나의 몸보다 나의 마음이 더욱. 그래도 괜찮다. 결국 회복은 그의 손에 있기 때문이다. 뮌헨에서 큐티를 할 때 내게 '힘' 이라는 묵상을 통해 날개를 달아주셨다. 크고 풍성한, 깃털이 많은 하얀 날개였다. 그 날개는 서서히 퍼지며 내게 무언의 상징을 알려주었다. 하늘을 높이 나는것보다 더, 강렬하고, 뜨거운, 무언가였다. 주님의 품에서 마음껏 아파한 자, 슬픔을 대면한 자, 아픔을 드러낼 줄 용기를 거머쥔 자에게만 주는 생명의 힘이라고 나는 믿는다.

Paris, France

유럽중 들린 숙소중에 가장 아늑한 곳이었다. 막 누군가가 살다간 사람 인기척이 많이 남았지만 또 그만큼 깨끗하게 정돈되어 나를 위해 준비된 장소였다. 가장 인상깊었던 건 분명 온라인으로 숙소의 사진 속 다락방 창문 아래에 작은 책상과 의자가 있었는데, 실제로 그 곳에는 아기의 침대가 생겼었다. 그 침대 주위로 생긴 새 생명이 지내는 흔적들.. 아기의 옷들이 걸린 조그만 옷걸이, 분유를 먹일 때 쓰는 U자형 베개, 그곳 뿐만 아니라 냉장고에도 아기 음식, 아기 음식 만드는 책도 부엌에 꽂혀있었다. 분명 혼자, 혹은 둘이 살았던 작은 공간에 이렇게 큰 변화의 흔적이 이렇게 아름다울수 있을까 생각이 들었다. 그리고 그 흔적을 보기만 했는데도 이 아기는 참 행복한 엄마가 있구나, 라고 느껴졌다. 요람 곳곳에 아기가 떨어질까봐 있는 폭신한 인형들, 그 위의 다락방 창문이 내리쬐는 햇살, 이 분은 여자에서 아내로, 엄마가 되어가는 과정을 따스히 겪는중인 것일까 하고 예상할 수 있었다. 그 흔적 속에서 몇일 지내서 그런가, 마음이 평안하고 또 따뜻했던 장소였다.

도착한 다음날 한국에서 좋은 소식을 카톡으로 받았다. 고등학교때 짝꿍이었던 눈이 크고 맑았던 친구가 다음달에 결혼을 한다고 연락이 왔다. 대략 7년전 오랜만에 대구를 방문했을때 그 친구과 그 친구의 남자친구를 빛이 많이 들어오던 카페에서 만났었는데 그 분과 결혼을 하게 됐다며 미국에서 한국에 와서 자기를 직접 만나준 내게 고마웠다며, 고등학생 시절속 나와의 추억이 소중하다고 작은 문자를 남겨주었다. 새삼 그녀 자체가 좋은 소식이 되어 유럽에 있는 내게 날라와준 그녀에게 감동했다. 나는 늘 누군가가 먼저 다가와주기를, 문 두드려주기를, 바라지만, 한편으로는 내가 먼저 누군가에게 좋은 소식이 되자고 다짐하는 사람으로서, 그렇게 직접 좋은 소식이 되어 내게 용기내어 연락해준 그녀에게 정말 고마웠다. 결혼식에 갈 수는 없지만, 내가 할 수 있는 최선을 다해 기뻐해주고 축하해주었다. 누군가의 소식에 기뻐해주는건 이런것일까, 오랜만에 느껴보는 감정이었다. 그녀는 나와 함께 점심, 저녁 식사 뒤 양치를 했다. 수업시간에 단 한번도 졸지 않고 꼿꼿한 자세로 필기를 하던 단정하고 바른 친구였다. 그녀 덕에 나는 늘 양치도 깨끗히, 필기도 단정히 해서 좋은 성적을 받았었다. 내 기억으로는 그녀가 창가쪽에 앉았던적이 있었는데 오후에 교실로 들어오는 햇빛을 듬뿍 받은 그녀가 가지런한 치아를 드러내고 웃던 모습들이 아직 선명히 기억난다. 공부를 잘하는 만큼 재치도 있고 성격도 밝아서, 그렇게 미국에 가서도 내 마음에 오래도록 남았는지도 모른다. 오랜 인연 끝 새로운 시작을 하는 그녀에게 큰 사랑과 축복을 파리에서 보낸다.

런던을 떠난 이후로 아들린을 오랜만에 만났다. 그녀가 풍기는 오묘하지만 예쁜 미소는 여전했다. 늘 쇄골쪽에 찰랑거리던 머리는 턱 길이로 단정하게 잘라져있었다. 파리 정중간에 사람들이 엄청나게 지나다니는곳의 야외 테이블에서 함께 티와 자몽 레모네이드를 마셨다. 그때는 아이 돌보미로 런던에 있었지만 지금은 파리에서 일하는 독립적인 여성이라 그런지 풍기는 분위기가 달랐다. 그러나 그녀는 확실히 파리에 있는 동안 만난 프랑스 사람들과는 훨씬 부드러웠다. 영어로 또박또박 하는 말을 하는 내게 본인에게 대체 왜 말을 거는지 모르겠다는 눈으로 쳐다보며 딱딱하게 대꾸하는 낯선 프랑스 사람들의 얼굴과는 달랐다. 내 말에 조용히 웃음지으며 작은 담배를 머금고는 살포시 고개를 끄덕여주는 누군가. 사실 파리는 내게 딱히 좋은 기억이 없는 아직도 낯선 장소인데, 그녀와 함께여서 다행이라는 생각이 들었다. 그녀와 함께 테라스 테이블에 앉고 나서는 그렇게 시끄럽고 더럽고 낯선 풍경도 조금은 더 따뜻하게 느껴졌다. 시간이 아무리 지나고 내가 변했다고 한들 나를 똑같이 대해주고 사랑의 눈으로 바라봐주는 사람이 바다 건너 산 넘어 먼 땅에 존재함이 내게 큰 힘이 되었다. 아들린은 만난지 1년된 남자친구를 true love이라고 내게 말했다. 그러나 결혼은 할수도 있는거고, 하지 않아도 괜찮다는 말도 했다. 놀라웠다. 그렇게 잔잔하고 잠잠했던 그녀가 말하는 true love라면, 진정한 것이 아닐까 생각이 들었다.

파리 중심에서 엄청난 인파속에서 엄청난 담배연기를 먹기 시작하고 나서여서 일까, 나는 하루 종일 뒷머리 통증과 편두통에 시달리다 겨우 침대에 몸을 뉘였다. 지베르니 이후로 또 다시 한번 나는 아무것도 하지 못하고 양치도 못하고 세수도 못하고 잠들어야 할 만큼 괴로운 밤을 보냈다. 점점 극내향인이 되어가는 내가 느껴졌다. 사람이 많으면 숨을 잘 쉬지 않고 있거나 긴장하고 있는 나를 발견했다. 그나마 이어폰으로 소음을 차단했지만 나의 버블안에 무수히 침범하는 사람들의 형체와 냄새, 빛깔에 그 어느때보다 초예민하게 반응했다. 도시가 나에게 주는 속도와 공격은 내가 생각하는것보다 몇배로 더 강하게 나 스스로가 받아들이는듯 했다. 현수와 함께 동행할때는 한번도 느끼지 못했는데, 첫 혼자 유럽 여행에 몸이 제대로 배우고 느끼는듯 했다. 여행은 체력싸움이라더니, 말이 제대로 실감이 나는 파리의 날들이었다. 나이가 조금씩 더 들면서 내가 훨씬 내향적이게 변하고 있음을 절감하며 한편으로는 두려움도 앞서지만, 한편으로는 안도하는 마음도 들었다. 내가 사실은 가장 편안하게 느끼는 나의 모습으로 되어가는것 같아서 말이다. 그에 맞게 내게 더 귀 기울여주고 아침밥도 잘 챙겨먹어야하고 낮잠도 자야하고... 손이 더 많이 가지만, 그래도 내가 가장 마음이 편했으면 한다.

Musée de l'Orangerie

오후 내내 미술속을 거닐었다. 너무 보고싶었던 모네의 수련 대작을 보러 오랑주리에 먼저 갔다. 원래 미술관이 아니라 실내정원이어서 그런지 흰 벽에 비추는 파리의 구름낀 햇살이 너무 찬란했다. 그 빛의 색감에 따라 모네가 그린 수련들은 둥그런 벽에 영원히 끝나지 않을듯 넘실거렸다. 오디오 정보를 듣다가 기계를 내려놓고 요요마의 바흐 골든베르크 협주곡을 들었다. 연보라와 마브 분홍색이 넘쳐나던 판넬이 있었는데, 그 판넬 앞에서 가장 오래 서 있었다. 연분홍 수련은 다른 캔버스와는 비교적 작은 크기로 듬성듬성 떠있었고, 양쪽 구석에는 모네의 정원의 버드나무들이 기다랗게 잎들을 내리고 있었다. 시간이 어느정도 지나고 나니 내 옆, 뒤에 있던 모든 사람들이 사라지고 나와 그 작품만 이 세상에 서있는것 같았다. 짙은 남색은 연보라색을 부드럽게 이어주고, 어두운 회색끼가 도는 분홍색은 희끄므레 한 빛 줄기들을 보여주는듯 했다. 뭔지 모르지만, 설명할 수 없는 이유때문에 그 판넬은 내 마음에 평안함을 주었다. 실제의 작품 앞에서 오랜만에 느껴보는 평안이고, 또 위로였다. 둥근 벽에 고의적으로 둥근 캔버스 위에 그린 모네는 영원함과 reconciliation, 만물과 자연 사이의 화해이자, 다리가 되어주고 싶었다고 한다. 우린 그렇게 만물, 그 자연과 멀어지고 자연의 목소리를 듣지 못함, 즉 나 스스로의 목소리를 듣지 못할 때 우리는 평안을 잃는다. 모네는 그의 정원 안에 있는 호수에 비친 수련들을 보며 다시 원래 만물에 소속되는 평안을 찾은건지도 모른다. 내게 그 평안은 내가 하나님 안에서 누구냐이고, 그 사실을 다시 내 영혼이 보고 찾고 받아들일 때, 그 평안은 내게 힘을 준다. 그 단 하나의 영원할듯한 평안을 느꼈기에, 모네의 작품을 직접 낯선 파리까지 가서 본것이 내게는 절대 아깝지 않은 발걸음이었다.

To be really honest, what Monet painted on the canvases of Orangerie did not look like the actual garden at Giverny. It was evident that Monet was able to see what noone did. The paintings were on the other side of reality. It almost did not look like a garden or a pond. It was basically an eternal celebration of water and botanicals. Then I realized that he, as an artist, did his job in his life. He nailed it. It was to show the world what only he sees, and it was beautifully painted in these large wall canvases. I have been told numerously during the Herrnhut retreat that I see the 'beauty of God.' Never thought to myself, but people seemed to see it in my works. And that may be the only job of mine in my life time. And if that is so, I am content. I still strive, but just the fact that I am on that path as a chosen? Can't hope for anything else. I'll be happier than Monet. To capture His beauty.

Musée d'Orsay

오르세이 미술관은 거대했다. 6층을 모두 볼 수 없겠다는 결정을 아주 빨리 한 뒤 인상주의가 시작할 시기인 5층으로 바로 갔다. 거대한 만큼 사람 10명보다도 키가 높은 작품들을 볼 수 있었다. 교과서에서만 보던 쿠르베의 A burial at Ornans를 보고 깜짝 놀랐다. 이렇게 큰 작품을 본 것이 대체 마지막으로 언제였을까? 거대하고 웅장했다. 그려진 사람들은 나보다도 커다랬다. 그 이야기의 메시지의 반은 그 이야기가 입고 있는 크기가 모든것을 이미 말해주는듯 했다. 쿠르베가 담은 이야기는 마을의 가장 일상적인, 장례식의 순간이었지만, 그 순간이 내 눈 앞에 풍경처럼 크게 펼쳐지자 그 일상은 더이상 일상이 아닌 신비롭고 밀착된 그 느낌을 진하게 전달했다. 실제로 그 순간이, 그 사람들이 어슬렁 어슬렁 관을 끼고 내 앞을 지나가는 듯 했다. 그렇게 그림이 주는 어마한 힘을 절감했다. 우리가 너무나 쉽게 지나치는 일상의 아름다움을 가장 확대하여 다시 소개시켜주며, 우리에게 또다른 의미를 발견할 수 있도록 하는것.

I got to see not only Monet's work in person but Vincent's, Renoir's, and also Whistler's. They were all on the top two floors, and the building had glass in the ceilings as the sunlight poured down to the canvases. Such pure, neutral warm sunlight embraced the paintings and it was powerful enough that the countless group of visitors remained silenced. The room had dark brown mahogany walls and had wooden floors. Monet's works were bigger than I expected, and they had such interesting sizes and forms. The Luncheon at the Garden was fascinating to see two separate canvases in different sizes becoming one. Monet's brush strokes of the dresses of females and the flowers were most distinguishing from other impressionism painters. He had a certain roughness of his brush strokes that was almost, mad, energetic, that seemed as if his brush end was really bad. I believe that was all about the start of impressionism; the impression, the energy, the emotion that was right there at the moment he was facing the scene, and the nature... I very often try to restrict and resist such energy and emotion I feel in front of a photograph, or a canvas. I don't know why but putting my 100% upon my photographs and canvas seem like a secret chamber. Nonetheless, I still do, fall all over my works, with no control. But creation becomes harder because those thoughts are pulling me back so tightly when I fall forward to the blank canvas. When it will be, as I will be able to just roughly strike my brush on the canvas with such energy, raw emotions, even if that may be anger? Seeing Monet's real brush strokes definitely gradually have started to melt away those lies, false rules, and self doubt.

오랑주리 미술관에 나오면서 잠시 출구로 나가기 전 대리석 의자들에 앉아 곰곰히 생각했다. 하루 종일 나는 미술을 본것이 아니라, 새로운 사람을 직접 만난 느낌이 들었다. 미술이 주는 육체적이고 생동감 있는 생명을 내 몸이, 내 마음이 받아들이고 있는것이 느껴졌다. 그 작품은 그 사람 자체, 그 영혼 자체임을 새삼 실감했다. 그만큼 강렬하고 또 새로웠다. 그리고 아티스트로서 외면하고 있던 예술 그 자체의 힘을 절감하며 온 몸에 전율이 돋았다. 하루종일 서있고, 걷고, 집중한다고 눈은 피곤하고 구두를 신은 발은 아팠지만 마음은 뜨거워졌다고 해야할까. 아티스트로서 살겠다고 다짐한지 얼마 되지 않았지만 애초에 그런 예술을 만들고 싶다는 첫사랑을 기억했다. 예술이 내게 주었던 것은 위로이고 힘이었기에. 그런 작품을 만들어 이 세상 사람들이 똑같이, 느낄수 있도록 그런 삶을 살고 싶다는 다짐. 나를 직접 만나지 않아도, 내 작품을 통해 나를 만나, 내 안에 있는 아름다움, 생명, 소망, 위로, 를 받아갈수 있도록 말이다.

Giverny, France

Giverny, France

S가 떠나고 나는 먼 길을 향해 떠났다. 파리로 가는 사람들이 너무 많아서 예약석이 아니면 타지 못해 계획했던 기차를 눈앞에서 떠나보냈다. 다음 기차를 기다리는 한시간 동안이나마 현수가 함께 해서 다행이었다. 하지만 내 몸은 이제 혈혈단신이라는걸 깨달았는지 그때부터 속이 메스꺼워지고 머리가 어지러워지기 시작했다. 파리로 가는 다음 기차는 길에 문제가 있어서 30분 가량 늦게 도착했고, 사라자 역으로 이동 후 베르논 기차를 타는데도 어려움을 겪었다. 그나마 영어를 쓰는 암스테르담과 달리 파리역에 적힌 전광판 스타일과 영어가 거의 없는 표지판에 난감했다. 그나마 한번도 아니라 두번이나 날 똑같이 도와준 친절한 청년 덕에 기차를 탔다. 베르논에 내리자 나는 아차 했다, 실외 역이었다. 밤 10시 였지만 동네는 한밤중인것 같이 조용했다. 마땅한 역 건물이 없다는건 그만큼 외곽이라는건데, 지금 생각해보면 우버가 다닐수 없는 시간과 장소에 정말 기적적으로 우버를 잡을수 있었다. 흥이 넘치는 젊은 오빠인듯한 운전자 덕에 덜 겁먹고 숙소에 도착할 수 있었다.

그날 저녁 처음으로 화장도 양치도 하지 못한 채 침대에 고꾸라졌다. 졸려서가 아니라 속이 체하고 머리가 어지러워 서있을수가 없었다. 새벽 내내 호야와 전화를 붙들며 간신히 버티고 잠이 들었다. S가 떠나기 전 내가 너 없이 잘 갈 수 있을까, 를 하루 종일 반복하던 내가 생각이 났다. 언어도 안되고, 와이파이도 잘 안터지는, 외딴 땅에서 혼자 나머지 2주를 지낸다는 생각에 내향성이 극도로 치닫아 결국 몸이 긴장해서 소화기관도 멈추고 시야도 흐릿해져 어지러웠던것 같다. 런던에 살면서 혼자 살기는 해봤어도 긴 시간 내내 장소와 나라를 옮겨다니는 혼자 여행은 어쩌면 처음인지도 모르겠다. 작은 케리어 하나에 모든 삶을 담고 카메라 하나로 내가 걷는 모든 세상을 담는 여정. 그 첫 여정에 나는 겁도 먹고 또 두렵기도 해서 그렇게 힘들게 첫 밤을 보냈다.

In the morning host madam left a breakfast basket in front of the cottage. I was alive from the long night before, and the basket seems to be a greeting for my new fresh day. The breakfast was an assamble of such fresh food with no seasoning or second cooking. The croissant was so buttery and fresh, and the cheese was salty enough to match the half-boiled egg. How could I describe it, a clean, healthy, eco-friendly food? The cheese was probably one of the best ones I've ever had.

숙소는 사진에서 본 것보다 더 오래되었었다. 허름하기 보다는, 모든 건물 자체가 세월을 단단히 먹고 굳게 서있는듯한 느낌이 들었다. 나는 빈방이 없어 받은 용돈을 쓸어 모아 독채를 빌렸는데, 하얀 벽에 하얀 커텐, 나무와 회색으로 이루어진 가구, 금색 전등의 실내가 소박하고 깔끔했다. 그 어느 창문을 열어도 나무가 가득했다. 어디를 열어도 나를 반겨주는건 나무의 바람이고 새의 노래였다. 시원했다. 첫날은 그렇게 창문을 가득 열어두고 옆방 침대에서 낮잠을 실컷 잤다. 일어나니 햇살이 하얀 커텐에 나무가지를 비춰 그림을 만들어냈다. 독채집이 작은 편이 아니었지만 밖에서 보면 모든 창문 틈으로 독채의 다른 끝이 보일 만큼 넓고 공간이 탁 트여있었다.

스콧은 나를 볼 때마다 조용히 와서 내 손길을 받았다. 큰 정원을 거니며 모든 게스트에게 인사하는 스콧은 참 행복한 개라고 주인 아주머니에게 말했다. 딱 봐도 산타클로스 같이 생기신 주인 아저씨와 하울의 움직이는 성에 나오는 소피같으신 아주머니에게 스콧은 9개월된 아이와 다름없어 보였다. 아주머니는 그래서 스콧이 에너지가 넘쳐나서 참 좋다고 하셨다.

During my shoot of my dailylook the camera dropped off from the tripod and the LCD screen stopped. But the camera itself was alive... I was shocked for the night but decided to be happy and thankful that the camera is working, not dead. Because I was right about to come to the pinnacle of the trip, Monet's garden, the next day. Surprisingly, I realized that looking into the view finder not the screen reminded me of my first few years of me with my first camera. The viewfinder made me focus to what I see, through that small square.. and I was able to focus just that perspective outside of huge amount of crowd in the garden.

My stress amount was increasing so fast as there were more people than the flowers in the garden, and I wanted to escape as soon as possible but endured my best because this was the one reason that I came to France. I was kind of mad, or disappointed, to see many people especially asians like me- treating monet's garden for their social media exposure. Their attitude really made me wonder if they knew a slight story of Monet, and I felt embarrassed as someone from a similar country. As someone who admired his work and his theory towards his art through reading, writing, and longing, I hoped that the garden was seen as something beyond a photograph to be liked online. The shock became more obvious as I visited the museum of impressionism next door, as there were less than half the people in the garden. Even there was monet's beginning paintings of the waterlillies, but there were no people. I wondered what was that evident gap between a pretty garden and the gardener's true artwork. I stayed at the museum so long, it brought the stress down from the garden, and to be honest, the garden at the museum seemed well organized to me. Of course though, the waterlillies were only at Monet's.

모네의 정원에 사람이 너무 많아서 모네의 마음을 읽기가 조금 어려웠다. 그렇게 사람이 많은 것을 어려워하는 나였지만 그래도 모든 정원을 보았다. 연꽃 호수도, 모네의 집도, 일본식 다리도 모두 담으려고 노력했다. 생각해보면 그렇게 큰 정원을, 한 사람이 다 보기에 두시간 남짓 걸리는 크기의 정원을 모네가 직접 시간을 들여 물을 퍼나르고 정원사를 들여 꽃을 심고 키우고 했다는것에 새삼 놀라웠다. 단 한가지를 위한 열정, 끈기, 라고 해야하나. 그것의 결정체인 이 정원이 누군가에겐 그저 소셜 미디어용 사진의 배경이 된다는것이 화가 나기도 했지만 말이다. 나의 모네의 정원이 커지고 또 무성해지는것이 가끔 두려울 때가, 아니 자주 있다. 그렇지만 모네의 정원을 보며 다시 다짐할 수 있었다. 그가 쏟아부은 그의 정원이 그가 죽고 나서도 이렇게 오랫동안, 이렇게 많은 사람들에게 꽃향기와 또다른 세상을 보여줄수 있다니. 그리고 그 정원은 사람은 많았지만 아름답고 또 찬란했다. 나 또한 많은 사람들이 자유롭게 오가는 정원을 만들고 싶다는, 그런 정원 자체가 되고 싶다는 생각을 했다.

파리숙소에 도착하자마자 와이파이가 팡팡 터졌다. 순간 터지자마자 혼자 있고 싶어하는 내 모습을 보며 아이러니 하다 생각했다. 지베르니에서 와이파이가 없을 때 그토록 힘들게 누군가에게 닿으려고 노력해하고 불안해했는데, 와이파이가 너무 잘 되니 이젠 그것을 멀리하는 청개구리같은 마음이랄까. 와이파이가 안되고 그 누구와도 연결되지 않을 때 마음껏 나 스스로와 연결될걸, 좀 후회하기는 했다. 주어진 자리에서 마음껏 감사하지 못했던 마음이 들어서 아쉬웠지만 돌아볼 수 있어서 그 또한 감사했다.

마지막으로 지베르니에서 떠날 때 숙소에서 아주머니와 스콧이 배웅해주었다. 아주머니가 내게 굿럭, 이라고 말씀해주셨다. 그 말을 담고 용기내어 겨우 하나 다니는 셔틀을 타고 (공짜로!) 베르논에 도착해서 파리에 잘 올 수 있었다. 나의 가는 길에 축복과 행운을 빌어주는 누군가가, 그리고 베르논의 푸르름이 아직도 기억이 난다. 그 고요한 숙소의 햇살이 아직도 그립다. 정원이 비추던 무수한 연꽃들이.

기차를 타고 창문을 보며 생각했다. 지베르니는 다시 한번, 아니 최대한 많이, 다시 돌아올 것을 확신했다. 같은 숙소에 머물어도, 같은 식당에서 밥을 먹고, 같은 정원과 같은 미술관을 가도 행복할것 같았다. 그만큼 내 마음에도 지베르니같은 정원이 생긴것 같았다. 모네의 마음을 따라 와보니, 그렇게 내게도 정원이 만들어져있었다.

Utrecht, Netherlands

Utrecht, Netherlands

8-13~8-16 2022

여기를 오는 길도 우여곡절이 많았다. 기차에서 내리라하더니 왠 버스를 타고 다른 역에서 기차를 또 탔다. 이걸 혼자 겪지 않아도 되어서 다행이에요, 고마워요, 하는 S의 말이 내 마음과 똑같아서 마음속으로 웃었다. 그만큼 돌고 돌아 도착한 이 작은 도시는 내 마음에 오래 남을것 같았다. 처음으로 한달이나 두달 살기를 해볼만 한 곳이지 않을까 생각이 들 정도였다.

걸어다니는 사람보다, 자동차보다, 자전거를 타는 사람들이 훨씬 많았다. 유럽 사람들이 자전거 도로에 개념없이 걸으며 길막하는 사람들에 대해서 가장 화를 많이 낸다고 하는 말이 이해가 됐다. 그래서 그런지 사람들이 매우 자유로워 보였다. 차 라는 작은 공간에 갇혀 있지 않고, 단 두 바퀴에 의존해서 바람을 맞으며 앞으로 나아가는 사람들. 바람에 머리칼이 휘날리고, 자전거 뒤에 다양한 생활제품같은것을 실고, 머리에 헤드폰을 쓰고 앞으로 슝슝 나아가는 사람들.

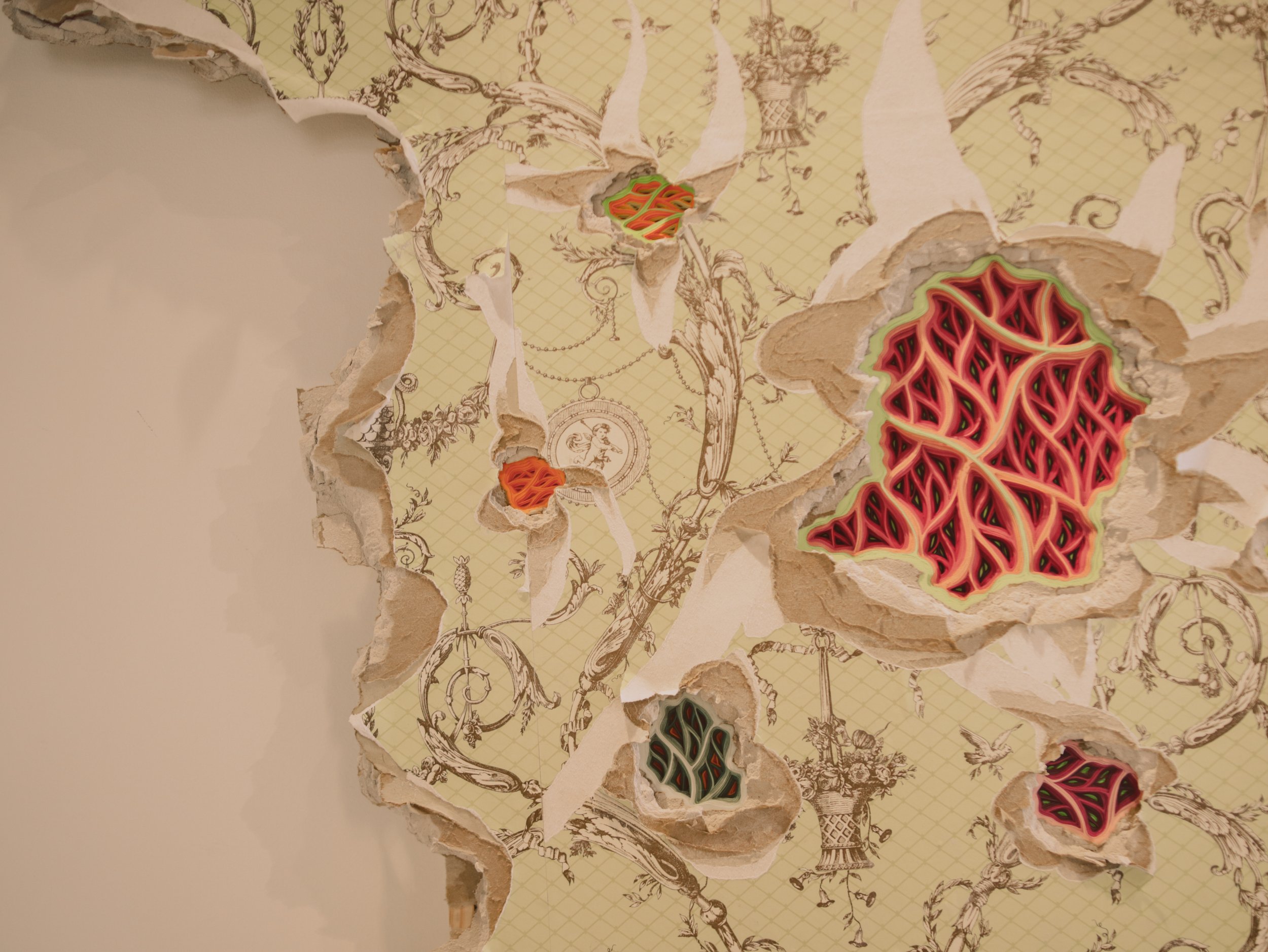

페인팅으로 전공을 바꾸도록 응원해준 Knowles교수님의 작품을 보기 위해 갤러리를 찾았다. 사실 Utrecht에 오게 된 단 한가지의 이유였다. 내가 직접 10주동안 동고동락하며 창작의 고통을 함께 나눈 누군가의 영혼의 한 조각이 여기까지 와있다는 사실에 놀랐다. 그가 그린 소녀는 다리를 낮추고 앞으로 나아갈 듯 한 자세로 등에 짊어진 지게 같은것 위에 많은 물건들- 물고기, 구슬, 책,-을 실고 있었다. 뭔가 앞으로 나아가고 싶지만 등에 진 것들이 많아 주춤, 하는 순간 같은 그 작품은 나를 반영하는것 같기도 했다. 앞으로 나아갈 마음은 한껏인데, 내가 갖고 나아가려고 하는것이 많아 발이 쉽게 나아가지 않는듯한, 그러나 그것 자체도 생동감이 있는 도전의 한 걸음인것같이 말이다. 다음학기부터 페인팅전공으로 학업을 다시 진행하는 내게 큰 용기가 되었다. 바다 넘어 산 넘어 다른 나라에 와서 나를 응원해준 누군가의 작품을 보니 나도 할수 있겠다는 생각이 들었다. 오랫동안 의자에 앉아서 그림을 보았다. 어린 소녀처럼 보이는듯한 소녀는 해맑고 천진난만한 듯이 하늘을 올려다보고 있었다. 그래, 짐이 많으면 어떠리, 나아가다가 좀 흘리면 어떠리. 모두, 단 한걸음을 내딛는 일부이니.

한번 입은 원피스와 유럽에 오기 전에 막 산 초록색 스웨이드 셔츠를 라이프치히 숙소에 두고 온것 같았다. 상실에 대해서 생각해보게 되었다. 아끼는 옷을 잃어버린것도 속상한거보니, 나는 상실을 견디는 것을 참 못하는 사람이긴 한것 같다. 잃어버린 옷들, 잃어버린 사람들, 잃어버린 기억들. 그러나 이번에 유럽에서는 상실이 없었다면 나는 나를 돌아보지 못하지 않았을까, 라는 생각도 든다. 내게 구멍을 만드는 존재들은 결국 나를 성장하게 한다. 그리고 알게 해준다. 나는 그 구멍이 있어도 살아갈 수 있는 생각보다 유연하고 강한 존재라는것을. 그리고 신비롭게도 상실은 새로운 기회를 가져온다. 새로운 사람, 새로운 옷, 새로운 기억들. 상실의 양면은 그렇게 슬프면서도 아름답다. 그러나 상실 없이는 나는 결국 새로운 기회를 받지 못하고, 나는 한 곳에서 머무를수 밖에 없는 더 슬픈 존재가 될테니까. 그러기엔 상실이 주는 새로운 삶은 너무나 찬란하다.

하루종일 자전거를 타고 온 Utrecht를 돌았다. 강을 따라 작은 건물들이 옹기종이 모여 화단에 밝은 꽃들을 비추었다. 빨갛고 핑크색인 꽃들이 어디서나 만발해 있었다. 열린 창문들 사이로 사람들의 삶이 엿보였다. 무럭무럭 자라고 있는 다육이 화분들, 맥북 데스크탑 뒤통수, 거울, 성모 마리아상 같은 작은 조각상... 순간 내가 여행하는 진짜 이유는 만남을 위해서가 아닐까 생각이 들었다. 나와 함께 동행하는 사람과의 만남, 그 여행지에서 살고 있는 사람의 삶의 한 조각과의 만남, 현지에서 살았던 예술가와 그 예술과의 만남, 그리고 나 스스로와의 만남... 만남이 존재하지 않는 관광과 소비의 여행은 너무 질린 내게 새로운 여행의 노크가 들렸던것 같다.

내일부터 S는 나와 함께하지 않는다. 오롯이 혼자 다닐 몇일간의 여행이 긴장도 되고, 설레기도 한다. 나와의 깊은 만남이 시작되는것일지도 모른다. 아무 탈 없이, 그래도 풍성하고 다양하게, 소중한 나와의 추억을 쌓고 싶다.

Leipzig, Germany

Prague, Czech Republic

프라하 10th-11th

Short but strong one night memory at Prague. 사람이 너무 많았다. 야경이 보이긴 커녕 사람들이 너무 많이 보여서 점점 불편지수가 올라갔다. 하지만 그만큼 프라하의 야경은 아름다웠다. 디즈니랜드에 들어가기 전 다리를 건너는 느낌도 들었다. 좀 더 아늑하고 따뜻한 분위기라고 해야할까? 내 눈 위에 묻어있는 피로가 많이 무겁게 느껴졌지만 어둑어둑한 노란 가로등들이 더 나를 가라앉게 했다.

이것저것 열심히 알아봐주는 S가 고마웠다. 바지를 갈아입는다며 거실 구석에서 먼저 말해주는 배려도 고마웠다. 묵묵히 좀 더 무거운 가방을 들어주고 핸드폰 네비를 봐주며 앞서 걸어주었다. 계획대로 안되는 내가 짜증을 내도 괜찮다며 무표정으로 나를 기다려주었다. S가 아니었으면 나는 좀 더 쉽게 지치고, 피곤해하고, 두려워서 일찍 포기하고 그러지 않았을까 생각이 든다. S가 있었어서 나는 좀 더 용기를 낼 수 있었고, 좀 더 멀리 걸을수도 있었고, 더 많은것을 볼 수 있었지 않았을까 싶다. 함께 있는 사람의 힘, 사람의 따스함, 이 이런것일까? 찰스 다리 위로 엄청나게 크고 노란 달이 떠있어서 하염없이 바라봤다. 동행하는 누군가와 반짝이는 야경, 그리고 커다란 달. 모든것이 충분한 저녁이었고 유럽 여행의 시작이었다.

Leipzig, Germany

11th~13th

기차가 라이프치히와는 반대쪽에 있는 Coffbus에 도착했다. 이미 9시가 되어가는 시간에 역에는 거의 사람이 없었다. 첫 유럽 기차를 타고 막다른곳에 내리니 새삼 여행을 하고 있음에 실감이 났다. 기적적으로 info desk에서 할머니가 다음 기차를 알려주셨다. 절대 맥도날드를 먹지 않는 나지만 레스토랑에서의 저녁은 포기했어야하는 시간이었기에 다시 탄 기차에서 맥도날드를 먹었다. 이런 상황이 처음이 난 나는 안그래도 놀랐는데 S는 독일에서 체코로 오는 길에 똑같은 일을 겪었다고 해서 두 번 놀랐다. 맙소사...

클래식의 거장들이 지냈던 곳이라 그런지 조용하고 차분한 도시였다. 오래된 건물 사이사이 모던한 빌딩들이 보이는것이 신기했다. 무언가를 숨겨놓듯이, 그러나 조용히, 색깔이 많이 빠진 듯한 팔레트의 건물들이 조용히 즐비했다. 색깔 단 하나를 말하자면 베이지가 많았다. 튀는 색깔이 많이 없이 잔잔한 도시였다. 라이프치히 센트럴 역이 너무 아름다웠다. 웅장한 높이의 천장이 벌집처럼 이곳저곳 패턴을 만들며 지붕을 감쌌다.

유럽에서 먹는 첫 조식을 잊을수 없다. 소세지, 계란, 팬케잌밖에 생각이 안나는 미국 호텔 조식과는 확연히 달랐다. 크로아상, 그릭 요거트, 그라놀라, 과일, 야채, 형형색색의 건강한 음식들이 많아서 눈으로 보기에도 즐거웠다. 야외에 앉을수 있는 정원이 있었는데 창문에서 밝은 햇살이 가득 들어오는 식당이었다. 한 입 문 황도가 달게 퍼지며 행복한 아침 식사를 했다.

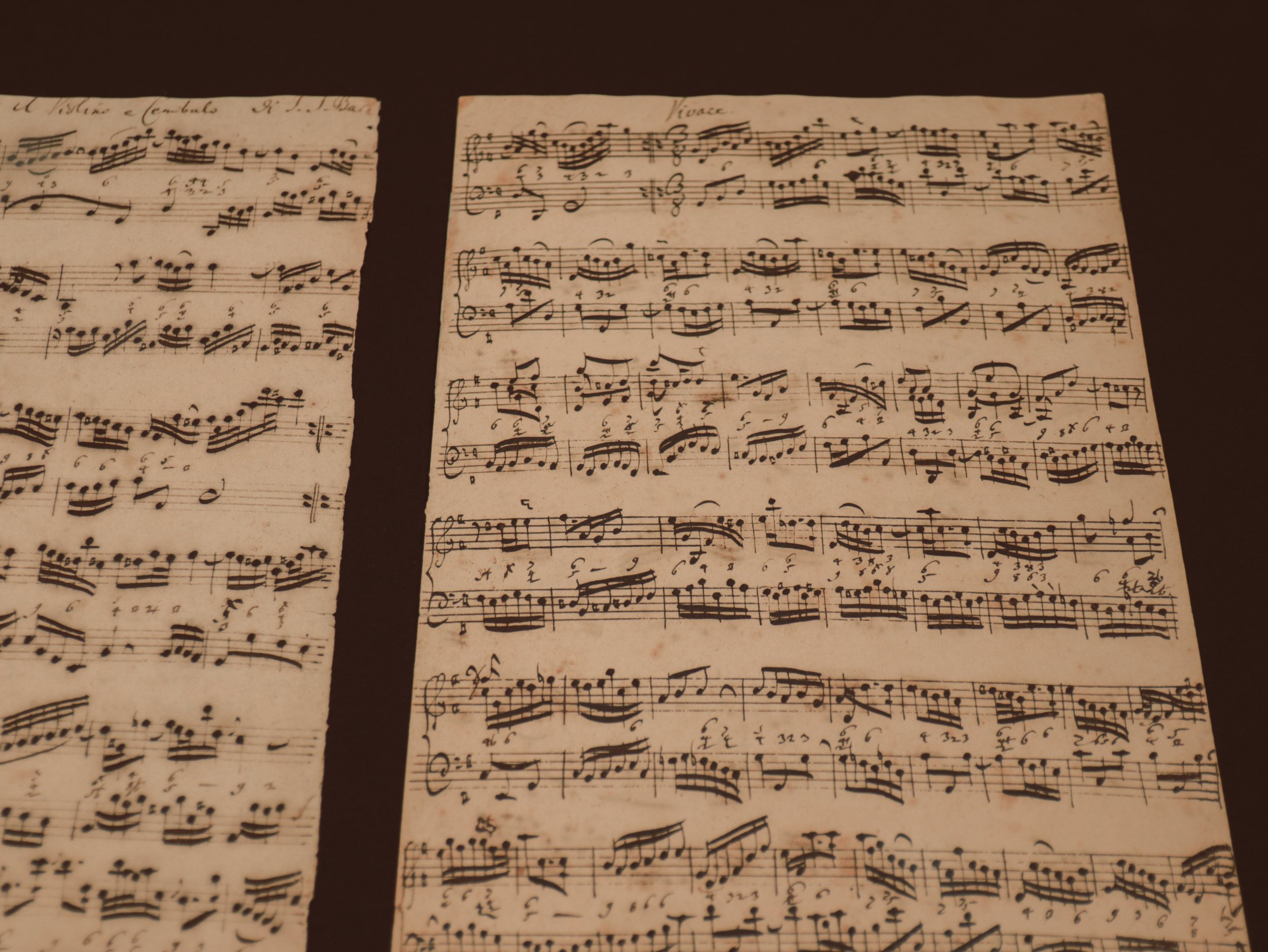

바흐의 작곡음악 중에 '만물의 창조주 하나님'이라는 작업이 있었다. 그의 믿음을 적고, 그냥 아무렇지 않게 오선지 위에 까만 콩나물들을 손수 그려낸 흔적들을 보며 놀랐다. 어떻게 하면 나의 작업과 믿음을 연결시킬까 평생 고민해온 내게, 바흐는 너무나 그것을 간단히 해냈다. 엄청나게 섬세하고 꼼꼼하게 그리고 열정적으로 작업을 했던것같다. 너무 오래되어 갈색이 된 공책에 그는 빡빡하고 정결하게 그의 생각과 음정을 적어 넣은 모습을 보고 진정한 창조의 힘은 대단한것, 큰것, 비싼것,에 있는것이 아니라 그 까만 콩나물 하나, 영감의 문장 하나,에 있는것이 아닐까 생각이 들었다.

집회 이후 같은 곳에서 느낀 다른 은혜에 대해 나눌수 있는 사람이 있어 좋았다. 아직은 괜찮지 않은 감정과 마음들도 들어줄 사람이 있어서 좋았다. 5박6일 동안 하나님께서 말씀하신 수많은 음성들을 그저 혼자 노트패드에만 열심히 적었다면 한계가 있었을것이니까 말이다. 오페라하우스 앞에 있는 큰 광장에 앉아서 뒤의 분수대의 물소리와, 앞으로 지나가는 트램을 보며 해가 지는것을 보았다. 저녁을 입은 도시를 참 오랜만에 보는것같았다. 학교가 끝나면 이미 해가 지는 끝무렵이었고 집에 오면 하루가 다 끝나고는 했는데... 혼자 밤을 걷는것을 두려워하는 내게 저녁을 입은 도시를 보니 새삼 아름다운것이구나 생각이 들었다.

Bummer all the polaroids of S belongs to him, but he is definitely in my photos as strong memories. I remember him smiling and being happy as he saw his face in the polaroids and saying ‘wow it’s me, wow in the photos.’ It was my pleasure to observe and capture him closely in my viewfinder, as I realized later on during the journey that he might have had longer time in his life that nobody had watched him with care or love. I had nothing much but to walk and take photos of him, but I was glad it may have been a warmth for him. Just as the freshly washed and dried clothes smelled so intimate, I believe I handed a hand full of new, warm, memories for him.

Santa Fe, New Mexico

Amarillo, Texas

아마릴로는 더웠다. 차 문을 열자마자 한증막 같은 여름 공기가 뜨겁게 내 입을 막았다. 그래도 그곳의 숙소는 시원하고 맑았다. 작은 공간에 모든것이 앙증맞게 들어서 있었다. 아치형으로 열린 부엌 벽에 나무 선반이 즐비해 걸려 있었고 까맣고 작은 부엌 가재 도구들이 줄지어 걸려있었다. 요즘 Tinyhome에 관심이 있어서 관련된 영상도 많이 보고 숙소를 볼 때에도 직접 찾아보는데 그 작은 공간에 모든 삶의 부분들이 들어가 있는것이 볼 때마다 신기하다는 생각을 한다. 마치 우리의 마음과 비슷한것 같아서 말이다. Tinyhome의 매력은 가장 많은 공간을 활용해서 수납도 하고 짐이 들어갈 곳을 찾아 만들어가는 것인데 나의 마음 속에도 구석구석 참 많은 공간이 숨어 있다는 생각이 든다. 마음 구석 한 벽에 비어있는줄 알았는데 알고보니 대나무색 선반을 놓고 내가 기억하지 못하고 있었던 그리운 사람에 관한 마음, 슬퍼서 맘놓고 울지 못했던 상실에 대한 기억 같은것들 말이다. 그러나 Tinyhome의 좋은점은 많은 삶의 소유물들이 적어지고 눈에 잘 보이듯, 나도 내 마음의 공간에 자주 들어가서 먼지도 털어주고, 뭐가 있는지 속속들이 챙겨보고, 노트해보고, 그렇게 크지만은 않지만 소중한 내 공간을 가꿔나가고 싶다.

숙소 앞 3분거리에 있는 America's best thrift store에 갔다. 이름과는 다르게 가게는 신식보다는 구식에 가까웠다. 엄청난 동네의 역사가 모두 담겨있는듯이 옷과 가구, 천가지와 마네킹까지 없는것이 없어 구경하기 바빴다. 계절에 상관없이 한여름에 두꺼운 스웨터와 코트가 즐비한 옷 끝들을 만지며 구제샵의 세월 무거운 공기를 들이마셨다.

낯선 동네의 옷가게를 가보면 그 동네의 체취와 역사가 어렴풋이 짐작이 간다. 그 사람들이 입었던 옷의 취향, 취미 생활, 평균 나이대, 집의 장식품을 보는 입맛, 생각보다 많은 것을 배울수 있다. 간접적으로나마 누군가의 시간과 세월을 작은 가게로 함축해서 본다는것. 그 낯선 동네가 조금씩 친밀해지고, 나는 또 누군가의 삶의 조각들을 내 세포 하나하나에 기억한다. 그리고 그것은 따뜻함으로 남는다. 시간이 아무리 지나도, 지식이 아무리 많아도, 결국 내게 가장 오래 남는것은 사람의 온기이기 때문이다. 그래서 나는 직접적으로나마 그 온기를, 그 마을을, 그 삶을, 내 옷장에 간직하려 구제옷을 소유한다. 오드리 햅번이 입었을만한 체크무늬 롱 원피스와 베이지 멜빵, 셔를 레이스가 크게 달린 까만 땡땡이 투피스를 샀다.

Santa Fe, New Mexico

지내본 에어비엔비 숙소중 가장 아티스틱하고, 숙소같지 않은 곳이었다. 사방이 풍경이었고, 에어컨 소리밖에 안들릴 만큼 조용한 곳이었다. 도착했을 땐 막 해지기 전의 이른 햇빛이 소파 위 큰 창문으로 밀려내려 내리쬐고 있었다. 창문은 그곳에 비춰지는 풍경으로 그림을 그렸다. 하늘이 가득 햇살을 품고 뉘엿뉘엿 하루를 마무리하고 있었다. 각지고 붉은 색이 많은 뉴멕시코의 색깔과 어울리는 패턴과 모양이 많은 카펫과 러그가 따스히 발 끝을 감쌌다. 처음으로 이런 곳에서 사는 나를 상상할 수 있었다. 식탁 위에 놓여진 막 따온 듯한 싱싱한 주황색 꽃이 활짝 피어 우리를 환영했다.

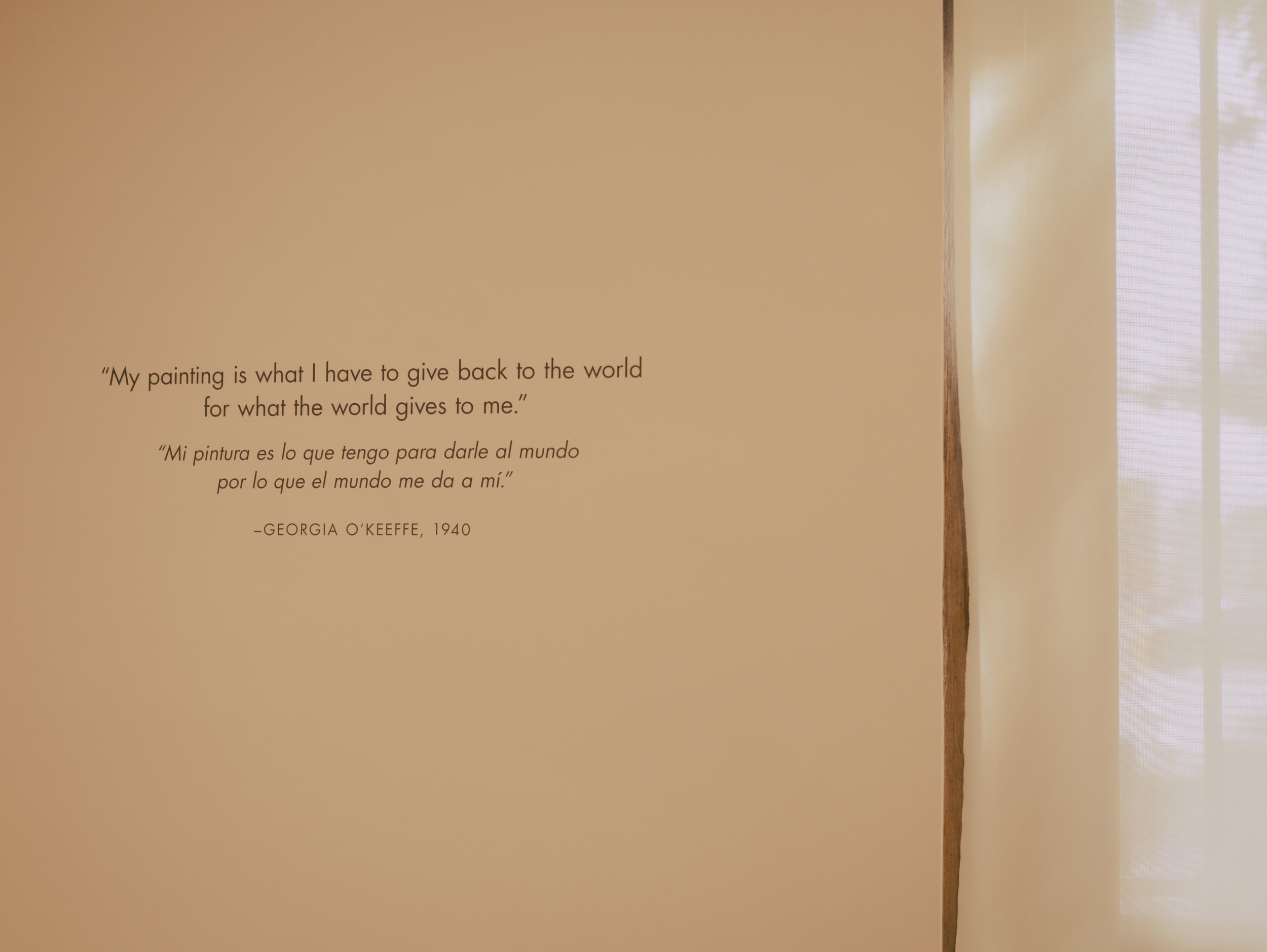

Georgia O'Keeffe said that New Mexico is where there is nothing, and it is so far enough that nobody could come visit her. She knew the right distance between people and herself, and the boundary that she needed when she was working in her paintings. The Blue Corn Trace Artistic Barn was built by a local sculpture from here, and the place was filled with light with huge windows on two sides of four. I imagine living in a place with such distance from the city, but a close distance to the nature. Georgia knew. And I could tell the charm of this place.

오전엔 침대에서 뒹굴뒹굴하고, 브런치로 호야가 해준 연어 토스트를 먹고 밝은 오후의 햇살 아래에서 글을 쓰고 그림을 그리다가, 저녁 식사 전에 자연 속에서 촬영을 했다. 연어 구이와 함께 로제파스타를 먹고 스파클링 라이메이드를 마셨다. 소나기가 지나간 뒤 다시 비춰오는 햇살과 함께 또 촬영을 하고, 해지는 아름다운 광경을 보며 양치를 했다.

자연 광경의 앞에서 낯선 지역의 세월이 묻은 옷을 입고 꽃 향기에 웃고 있는 나 스스로를 볼 때마다, 나는 사진작가가 되길 참 잘했다는 생각이 든다. 내가 사랑하는 대상들을 기록할 수 있는 힘이 있는 사람이라는 사실에 기쁨이 몰려 올때가 있다. 매일 매일을 내가 살아가듯이, 자연도, 하늘도, 산도, 매일 그들의 하루를 살아가며 매일 다른 전경을 만들어내는데 그 중 하루에 내가 그의 일부가 될 수 있다는 찬란한 기회가 나는 가슴벅찰 뿐이다. 하늘과 산, 꽃밭을, 내 방으로 가져갈 수가 없어서 나는 사진으로 오늘도 마음껏 담아보았다.

요즘 나의 재능과 기술이 더 많은 사람들이 있는 곳에 나눠졌으면 한다. 사람들이 보고 지나가는 정도 말고, 나와 같은 꿈을 꾸는 사람들과 함께 '우리'라는 이름으로 색다른 꿈을, 그러한 작품을 만들수 있으면 좋을것같다. 비록 사람과 늘 함께하는것이 나에게는 도전이기도 하지만, 그것이 가치 있을것같이 느껴질 만큼 어느 공동체 안에서, 혹은 크리에이티브한 울타리 안에서 함께 작업해보고 싶기도 하다. 간단히 말해서, 이 세상에 도움이 되는 사람이 되고싶다는 생각을 한다. 내 생각과 뜻에 침잠해 있는것도 행복하지만, 또다른 때에는 내가 가진 보물같은 재능들이 필요한 곳에 도움이 되는것도 색다른 기쁨의 깊이가 있을것같다. 그것이 결국 롱텀으로는 내가 더 풍성하고 행복한 아티스트가 되기에 더 도움이 되지 않을까 고민해본다.

뉴멕시코에 오기 위해서 조지아 오키프에 관한 미술 책을 한국에서 배송 받아 읽었다. 그녀가 막 처음 뉴멕시코에 이주해서 사막에서 찍었던 흑백사진의 풍경이 이 곳에 그대로 보이는듯 했다. 차창 밖으로 휑하지만 그래서 환영하는듯한 막역한 들판이 끝없이 펼쳐졌다. 파인애플같이 생긴 사막풀들이 다닥다닥 붙어서 고개를 내밀고 있었다.

조지아는 세상을 떠나기 전 30년 남짓 싼타페에서 이곳을 고향이라 부르며 살았다. 그녀는 세상이나 정치에 큰 관심을 두지 않고 본인의 삶 주변 풍경과 물건, 사람들을 본인의 예술의 주 재료로 삼으며 창조했다. 그러나 그만큼 그녀는 그녀 소유가 된 고스트 랜치에 방문하는 많은 사람들을 모두 환영하며 접대했다. 그녀의 집에 수많은 저명한 아티스트, 조각가, 소설가들이 방문했듯 그녀는 그녀 주위에 있던 멕시칸들, 인디언 원주민들도 가족처럼 여기며 함께 지냈다. 그녀는 그녀의 주변에 보이는 모든 풍경을 작품의 주 재료로 늘 그렸다. 그녀는 미국인으로서 그리는 미국 풍경과 미국 작품에 자부심을 가졌다. 그러나 그만큼 외국 문물과 외국인이 대다수였던 뉴멕시코 지역의 특성도 온 팔 벌려 안았다. 그녀의 그런 올곧고, 순수하고, 그러나 투명한 아티스트 마인드가 좋아서 나는 싼타페에 와보고 싶었다.

하루 종일 조지아 오키프 생각을 했다. 그녀가 살았던 곳에 직접 발을 딛고, 그녀에 대한 모든 것을 이야기 해주는 투어 가이드의 말들을 들었다. 뉴멕시코의 절경을 뒤에 두고 위치한 로컬 식당에서 점심을 먹었다. 그리고 싼타페의 조지아 오키프 미술관에서 그녀의 그림들을 직접 보았다. 하루 종일 그녀의 곁에 머물러 그녀의 이야기를 듣고, 보고, 느끼는 하루였다.

아비퀴우에 위치한 그녀의 겨울집은 7000square feet가 넘는 큰 집이었다. 그러나 침실, 부엌, 거실 등 생활 범위가 모두 한 건물이 아니라 독립된 건물들로 이루어지고 그 사이는 햇빛이 강하게 내리쬐며 풍경이 보이는 빈 구역이 반틈을 차지해 집 전체가 숫자만큼 그렇게 크게 느껴지지 않았다. 모든 공간 사이에 있는 쉬는 공간들이 뉴멕시코의 풍경의 조각들을 담고 있었다. 조지아는 삶의 에너지가 존재하는 공간 사이의 빈 거리를 알고 있었던것 같다. 그 빈 공간은 흙으로 만들어진 토담벽 사이에 자연과 풀, 하늘이 가득했다. 그 사이사이의 공간들을 보며 내 하루의 작은 공간 사이에 빈 거리를 두는것이 소중하다는걸 느꼈다. 나의 작업 사이에, 관계들 사이에, 잠깐 거닐 수 있는 하늘과 나무를 두고 싶다. 조지아는 그런 삶을 위해 이런 집을 선택한것이 아닐까. 1940년대에 그런 마인드를 갖고 모던한 아티스트의 삶을 추구한 여성이라니.

집에 티비를 둔 적도 없고 클래식과 재즈를 많이 들었다던 조지아의 거실을 보며 많은 생각이 들었다. 오래된 바닥이 무너지는것 때문에 차창너머로 보았지만 은은한 베이지 색 벽이 비춰주는 햇살과 천장에 조지아가 직접 설치한 창문으로 들어오는 낮의 햇살이 가득했다. Jade다육 식물이 커다랗게 창문 앞에서 조용히 우뚝 서 있었다. 조지아가 직접 디자인한 식탁 위에는 투명한 접시와 작은 테이블보가 올려져 있었다. 햇살을 받으며 식사를 했을 그림이 그려질 만큼 그 풍경이 책에서 본것만큼 흡사했다. 그리고 그 공간에 직접 들어가지 못하는 거리감 때문에 더 특별히 느껴졌다. 매일 지냈을 공간의 신비로움. 뭔가 다른 그 공기가 너무나 기억에 남았다. 눅눅하지만 따뜻한듯한 사람의 온기. 내 공간에, 내 마음에 누군가 들어온다면 그런 공기가 느껴질까. 조지아만의 공기처럼, 나만의 공기가 있는 거실, 그러한 부엌을 마음에 가꾸는것을 조금씩 연습하고 싶다.

조지아의 삶, 그 공간, 작업들을 직접 내 앞에서 보고 나서 나는 사실 자신감을 많이 얻었다. 아티스트의 삶- 이라고 하는것이 내게 이미 있다는것을 알았다. 이미 그녀와 같은 삶을 살아가는 듯한 내가 신기하고, 기특했다. 그리고 너무 열심히, 열정적으로 노력하는 내게 공간의 사이사이, 삶의 조각들의 사이사이, 하늘과 나무를 선사해주는 조지아의 마음을 내 삶에도 담고 싶다.

이 여행은 내 마음을 움직인 어떠한 아티스트를 따라 찾아나선 첫 여행이었다. 예술가에 대한 글도 많이 읽고 공부도 많이 했지만, 내가 선택하여 직접 그 사람의 삶과 장소에 머물기 위해, 그 단 한가지 이유로 떠난 나의 첫 여행이라 의미가 깊었다. 관광 명소를 찾아 다니고 맛집에 들어가기 위해 줄을 서고 예약을 하는 차원의 여행보다는 내게 더 마음이 편하고 맞았다. 덜 외롭게 느껴지는 여행이라고 해야할까. 그리고 많은 용기를 얻는 동시에 마음이 돌아와서도 편안함을 느꼈다. 다음 찾아갈 반고흐와 모네의 장소 속에서 또 무엇을 만날지 기대가 되어 마음이 말랑말랑하다.

Florence, South Carolina

In between quarter trip!

I don’t know why but what my Painting professor recommends to do and go, I look the place up right away in google maps in class and I decide to go if it’s possible. Professor Knowles has that unknown trust that I feel that I could go and see wherever he says to. His work and passion as an artist is probably so inspiring to me and that is reason why I decided to travel to see the Art fields in Salt Lake City, in South Carolina. It was about a 5 hour drive with my puppy. The greenery and the flat fields did remind me of Oklahoma a lot. The old, separated houses here and there made the city feel very suburb, quiet, and motionless. My airbnb was in a city called Florence, about 20 mins away from Salt Lake City. The host had a beautiful garden right between my small house and their’s. As soon as I got there I saw them sitting at the back porch, enjoying the spring afternoon. The garden was so neat and open, all my days during the stay was mostly in the garden except for sleeping. I ate there and did quiet time there, walked my puppy Chevin and saw the night stars.

The Pine Cottage

사우스 캐롤라이나에 머무는 내내 날씨가 너무 좋았다. 바람도 적당히 불고, 저녁엔 하늘이 맑아 별들이 무수히 보였다. 이 여행을 생각하면 푸르름밖에 없다. 미술관을 보러 갔는데도 불구하고 지냈던 숙소의 정원이 너무 맑고 투명했다. 바람이 불면 머리 위의 나무들이 햇살을 머금고 춤을 추었다. 나의 숙소 건물 앞 나란히 앉아있던 벤치 테이블에서 아침도 먹고, 큐티도 하고, 사색에 잠기고, 그림도 그리고, 하루를 그렇게 그곳에서 주구장창 보냈다. 호스트 부부 한 분씩 내게 와서 말을 걸어주셨다. 나중엔 십대 아들내미마저 내게 와서 나의 사진에 관심을 보였다. 아들 이름이 매트였는데 내가 방문하기 전 숙소에 3주가량 머물렀던 부부의 강아지를 3주동안이나 안계실때 돌봐주었다는 얘기를 해주었다. 온 가족이 이 곳에 방문하는 사람들을 반가워하며 함께 지내는 모습이 신기하기도 하고 그 날의 날씨처럼 따뜻했다.

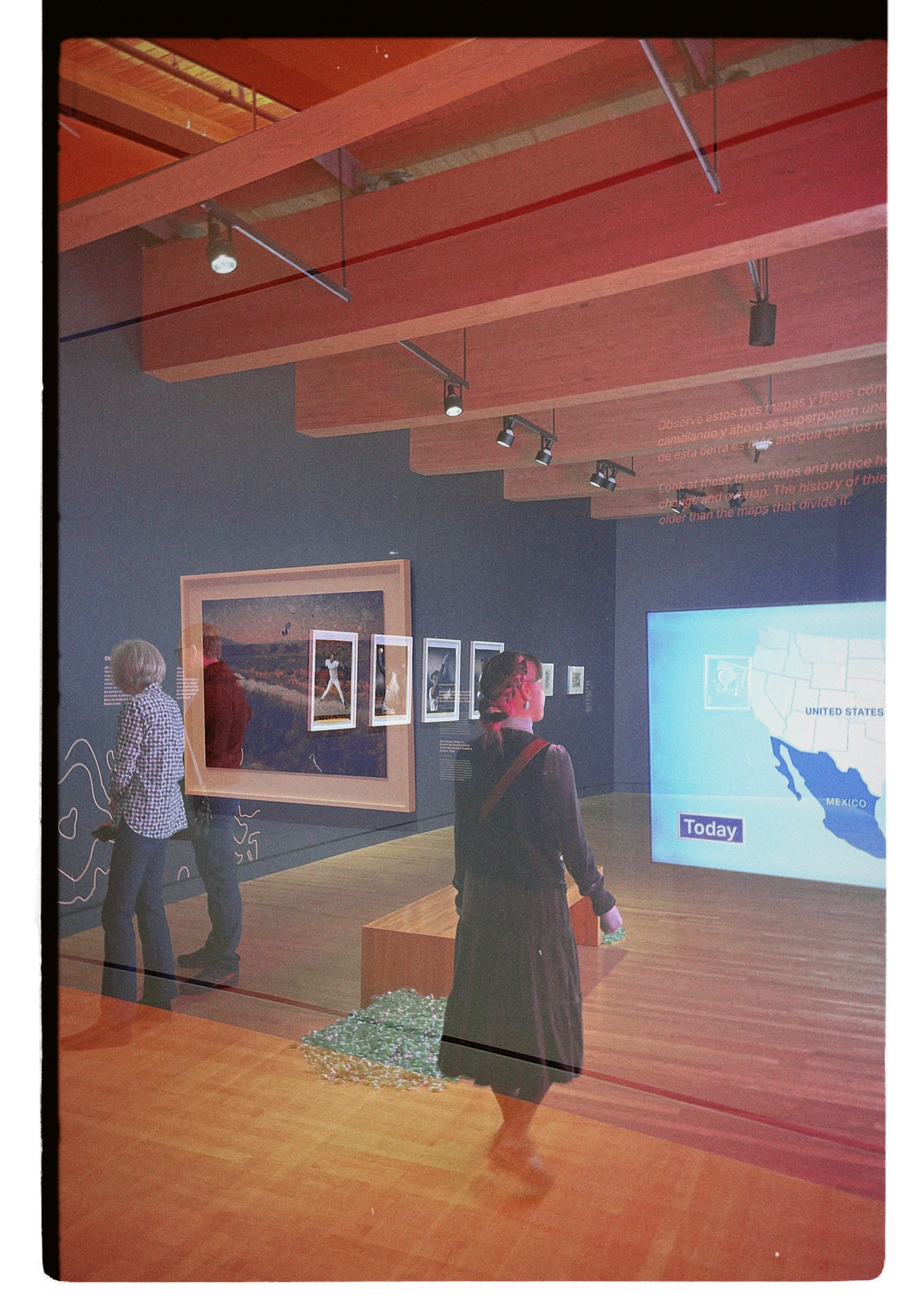

Art Fields, Salt Lake City

It was already on their 10th year of Art Fields in Salt Lake City. The Salt Lake City downtown was so small than I thought, but it was perfect for my size. Everything - restaurants, cafe, boutique, even a place to sit in between the greens were there in that small town. I loved how there were not too many people crowded everywhere, and elderly people slowly passed by with ice cream in their hands. The building seemed like it was never remodeled, but remained the same from the history. Only the main Art Fields building seemed new, welcoming the visitors as the beginning of the tour.

10th year

신기하게도 올해 선정된 작품들이 한 미술관에 걸린것이 아니라 온 다운타운 모든 곳에 걸려 있었다. 미술관도 하나가 아니라 걷다보니 작은 미술관이 또 있었고, 점심을 먹으러 들린 카페 안에도 작품이 걸려 있었다. 모든 가게와 상점을 들어가보지는 못했지만 분명 작은 부티크와 식당 안 곳곳에 숨겨놓았을것이다. 그래서 방문하는 사람들이 본인이 가장 마음에 드는 작품을 골라 투표를 하는데, 1,2,3등에게 큰 상금을 주는 형식의 아트 페스티벌이었다. 심사위원이 따로 있는것이 아니라 직접 방문자들에게 투표하라고 하며, 다운타운을 방문해서 미술도 볼 겸 맛집도 들리고, 부티크도 가보고, 방문자들에게 그리고 그곳에서 장사하는 사람들에게 그리고 작품을 만든 아티스트에게도 모두에게 이득이 되는 참 좋은 페스티벌이라 생각이 들었다.

The two of us

On the way back I bought a sketchbook and a small oil pastel set. I wanted to leave a thank you in my way to the host for their hospitality, and giving me part of their garden space for me to stay and enjoy the town. Holding a new pack of oil pastels from Florence was such a thrilling moment; the new fresh smell of the tanned paper was nostalgic too. Drawing the space where I lingered the past two days was healing; the wind of the late afternoon blew over my hair. If you see some photos closely Chevin my puppy is kind of falling asleep, her eyes are closing slowly. On the last day when I left I got to see the host and they loved the artwork, as they said they were people so far from art.. Well they built the airbnb place themselves which seemed amazing to me. Hopefully when I visit I again next year, I will be able to see the artwork hung on the walls in the place.

Panama City Beach, Florida

in Travel

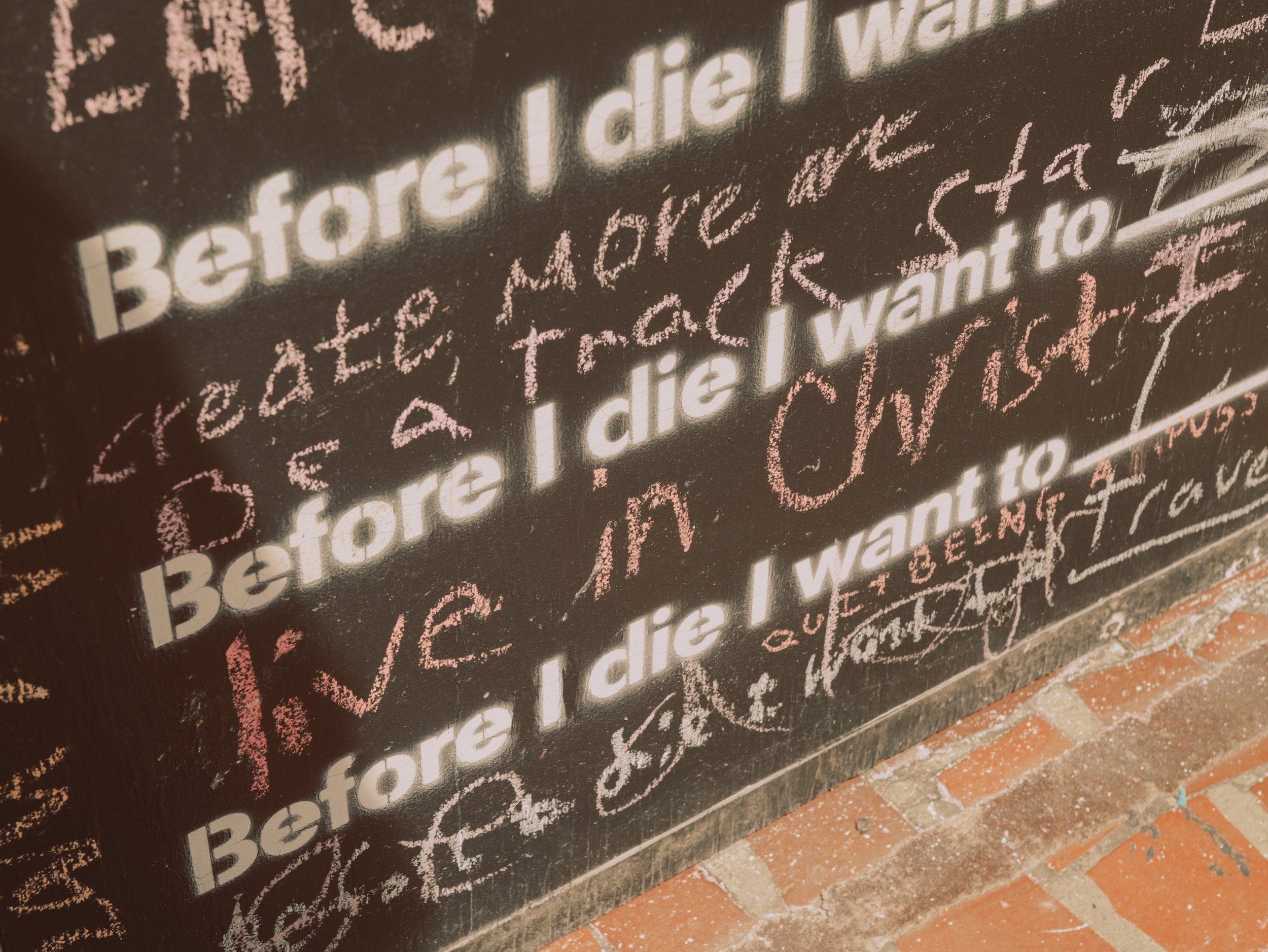

The trip was pretty spontaneous, right in the middle of my quarter. It was the season where it feels like every person, every place and things are scattering away from me, and I realize how hard I grasp them they linger away like sand particles in your hands, so I give up and I suddenly want distance between all them. Ocean is the best getaway for those times.

I've always wanted to go to Florida beach, but living in Oklahoma it's nice to be in the center but too far to go all the way to the edges. Now I've moved more East to Alabama, it's only four hours to these white sand beautiful beaches. It was end of January which it was still chilly and literally had no people on the condo except for some residents that seemed to live around the area. Elderly couples walking or sitting on the bench to see the sunset. It was all I needed. Quietness and water.

The three days were pretty same; wake up, watch the beach, eat, pray, walk the beach with Chevin, take photos, watch beach again in my balcony, eat dinner, watch a movie, cry, and go to sleep. Janice was telling me that time how for few months all she did was just watch netflix and sleep without meeting any people; then she felt such unexplainable burden lift up and really found how to rest. I think that was what I was doing; needed just a good rest doing nothing. The plus of the beach was a big plus.

Nowadays I am slowly feeling I need that break again, since my studio is my room I am constantly working never touching the bed. When this quarter ends (trust me though I am loving this quarter!)

Estes Park, Colorado

in Travel

It was my last trip flying out from Tulsa before getting back to on ground classes in Atlanta. The weather was more than perfect- seeing the Rocky Mountain right in front of my eyes were astonishing. I think humans always need to be close to the nature now and often, to realize how small we are, and how grand the creator is. Then our worries, worldly consumption, might declutter a little bit.

Estes Park was a place where everything was in perfect size, not too big, and the days operated in the ordinary times were all the stores closed at like 6pm. Then at dark all we hear was the moose calling out for mates. I thought this should be like the standard of all neighborhoods, where the day operates by the sunlight as the rest of the time of when people are home, the nature operates amongst the streets.

Furthermore, during our pick up of Hoya's coffee at a coffee store there were more than 30-40 moose pack sitting on top of in between patch land of two roads. They were staring at us as if we were animals in fences, creating their interesting view. People started to gather around and take photos; the police eventually came and slowly pushed the pack towards the mountain.

Even though there were much more tourists on the streets and only the store owners seemed to be the only residents; the city was very slow. The dogs bathed under the sun and the river under the bridge made sprinkling noises. I just have a natural tendency where if a place has more elderly people around, it is the safe, right, place to be. I feel safe. And Estes Park was perfect for that.

It was my first time brining a polaroid to the trip and it was one of the most memorable trips because of that. The power of having tangible form of memory right the moment you click, is strong. I need to buy more polaroid packs for my next trip! Enjoy my film photos.

Claremore, Oklahoma

in Travel

Claremore

드디어 혼자 여행을 떠났다. 여행이라고 치기엔 집에서 매우 가까웠지만, 매일 노동하고 기숙하는 익숙한 곳을 도망치듯 빠져나온것 만으로도 만족했다. 그 누구도 주소를 알지 않는 이상 알수 없을 법한 농장과 오래된 교회가 즐비한 땅 넓은 동네같지 않은 동네였다. 도착하자마자 말 두마리가 나를 반겨주었다. 그렇게 여유롭게 바삭한 잔디를 밟다 보니, 석양이 나를 다시 반겨 주었다. 주인집 아줌마의 어머니, 할머니가 내게 와서 말을 걸으며 꼬꼬거리며 돌아다니는 암탉 세마리를 소개시켜주셨다. 닭들이 얼마나 겁이 없던지 내가 머무는 작은 집 주위도 서성이고, 내가 저녁에 가서 인사하니 철장 밖으로 머리를 내밀며 꾸꾸하는 소리를 냈다. 마지막 혼자 여행은 무려 2년도 넘었는데, 제주도에 책만 바리바리 싸들고 간 여행이었다. 그 여행이 그리워 작업과 꿈에 대한 간절함, 반복되는 관계에 치이다가 무작정 가깝고 조용한 곳으로 예약을 했다. 이번엔 책이 아닌, 킨들을 가져가서 무서운 속도로 읽어 치우고 돌아왔다.

The alone travel that I've been waiting for a while. I promised myself to go again since I went to Jeju in 2019, but it already has been two years. Now I should promise myself again to go every year... I basically ran away from my daily routines and the places that I never leave during the day- I absolutely love my room and my house and my people but just dealing with the same things every day too long makes me go nuts. I found a farm house so close to my home that had a reasonable price. It was a shame they didn't let pets, but I thought it would be the perfect runaway even from my most loving puppy. The place was hidden deep inside a neighborhood, a land, behind a huge pond... No wonder it was dead silent, only I could hear the horses munching the grass and hens running around with corking noise. The sunset greeted me the first night, I just stood there because it has been a while I have seen a sunset face to face.

Interior

집 안 구석구석 조금씩 들어오는 햇살, 웜톤과 쿨톤이 공존하는 인테리어. 그리고 내가 가장 좋아했던 꽃무늬 액자들. 온라인에 나온 사진들보다 훨씬 이쁘다는걸 직감했다. 욕실이 너무 깨끗하고, 이 작은 스튜디오 같은 조그마한 공간에 한 사람이 생활할 수 있는 모든것이 들어차 있다는것이 마냥 신기할 따름. 어쨌든 확실한건, 주인 아줌마와 나의 취향이 참 비슷하다는 것이었다 (웃음)

The house had many windows letting the light in anytime during the day, and the interior designs of the furnishings had the right middle point between warm and cold. The floral paintings of antique frames were my favorite; the host had the exact aesthetic taste as mine for sure.

Dr Kiehl's bubble bath

매일 저녁 거품 목욕을 했다. 또다른 여행의 특별함. 내 방에는 욕조가 없다. 그렇다고 불편하지 않다. 오히려 욕조가 없어서, 나는 여행할 때마다 목욕을 한다. 숙소를 찾을 때에도 목욕탕이 있는 곳을 찾는다. 목욕탕이 너무 귀엽고 깨끗했다. 샤워기가 90전대 전화기처럼 생겨서 재밌었다. 옅은 청록색 샤워커텐 속에서 책도 읽고, 샌달 속에서 까맣게 타버린 발등도 놀라워 쳐다보고, 지난 몇 주 열심히 달린 나도 생각했다.

Bubble bath is another specialty for my trips. My bathroom at home does not have a bath. But it's okay, because that means I could only take baths during trips, and it makes it special. The bath was so cute, round, and clean. The shower head looked like a 90's phone but just for a princess or something and I adored it. The light turquoise shower curtain was elegant. In the curtains I played with bubbles, looked at my tanned feet which I never realized, and looked back at myself for the last few weeks.

The sun and the set

해가 지기까지 기다리는 시간이 좋았다. 그걸 기다린다는 생각을 하는것 자체도 좋았다. 일상속에서는, 해가 떠서 일어나있고, 정신 차려보면 해가 지고 있어서 부랴부랴 하루를 마무리하는것 같은데, 여행을 오니 해와 함께 하루를 하나하나 새며 지내는 것이 가능했다. 시계가 필요 없이, 오직 해가 따스한 햇살을 비추는 각도와 장소를 보며, 곧 밝은 어둠이 깔릴것이라는 것을 직감했다. 그러한 당연한 것을 소중하게 다시 여기며, 살아내는 하루가 내게는 선물같았다.

책 읽는걸 가장 좋아하는데, 일상속에서 책읽기는 도피가 되어버렸다. 내가 해야할 일에 대한 도피, 강압적인 쉼. 그래서 평소에는 공원으로 채빈이와 가서 책을 읽고는 했는데 최근에 저녁에도 너무 더워서 나가기가 채빈이에게 너무 미안했다. 올해 초 사바나에 가서 킨들을 구매했는데 정말 카메라 이후로 내가 구매한 기계중에 가장 가치 있고 뿌듯한 장만이다. 늘 알라딘이나 온라인으로 책을 주문하고는 했는데 생각보다 일찍 배송이 되긴 하지만, 자꾸 늘어나고 터져만 가는 내 책장과 딱히 한국책을 기부할 곳도 없어서 막막했던 내게 가장 지혜로운 선택이었다. 그러나 아직도, 나의 오래된 손떼가 묻어 있고 구겨진 곰돌이 포스트잇이 붙은 책 질감이 세상에서 가장 좋긴 하다.

The cottage was adorable not only in the interiors but how it absorbed the sunlight according to the time frame. I don't remember the last time I was able to live the day actually waiting for the sun to set. Usually I would wake up because the sun is already in the high sky peaking through the curtains, or I realize suddenly the sun is already going down and I have to force myself to finish the day. The fact I was able to count the sun patches one by one, waiting for the day to naturally fade with the darkness that was about to come. To recognize and embrace the natural things around me that are not natural anymore, was a refreshing time.

Little Forest

혼자 여행중 별미는 내가 해먹는 음식. 단 일푼도 안들이고 집 냉장고에서 얼어가는 남은 음식들과 식재료만 내 짐만큼 바리바리 싸갔다. 이상하게 나는 정기적으로 몸과 마음이 지쳐있을 때면, 꼭 내 손으로 파스타를 해먹는다. 라자냐든, 토틀리니든 상관없다. 어떠한 파스타 소스가 곁든 밀가루 형태이면 나는 소울푸드처럼 음식을 먹고 치유됨을 느낀다. 지금 생각이 드는것이지만 요리의 요자도 모르고 나 홀로 바쁜 생활과 쉬지 못하던 20대 초기에, 나를 사랑해주었던 누군가가 가장 처음 만들어준 요리가 파스타여서 그런걸까. 사실 누군지도 기억은 안난다. 혹은 런던에 혼자 올라가 처음 런던 소망 교회에 도착했을때, 가장 먼저 사모님이 해주셨던 음식이 토마토 파스타여서 그랬던걸까. 무튼 신기하게도 내게 소울푸드는 김치찌개나 된장찌개이기 전에 파스타가 되었다. 그리고 최근에 사바나에 있으면서 룸메이트 수정이가 해준 새콤달콤한 딸기 요플레가 최근 소울푸드. 하얀 그릭 요거트에 싱싱한 딸기를 올려 샌디에고에서 온 그라놀라가 우득우득 씹히는 맛이 아침에 최고다.

I prefer spending all my time cooking rather than staring into yelp trying to find a good restaurant. I mean, there were not that many choices around in Claremore anyways. I vacuumed all the food and groceries that were in the fridge for a time I don't remember, and I was ready to make some food just for myself. The past week was when my father flew from Korea and spend a week with us. We ate at the best restaurants around Tulsa and even mom cooked amazing food. But, nonetheless, as soon as he left, I cooked pasta for me. I don't know since when, but pasta has become my soul food that makes me go back on track to live and survive. Doesn't matter if it's Lasagna of Tortellini, whatever flour-made creation with some sauce works and it heals me.

The Farm

역시나 집에 돌아오니 나는 다시 일상을 맞이할 수 있었다. 몇밤을 떨어져있기만 해도, 일상을 다시 사랑할 수 있다. 에어비엔비 리뷰에 호스트는 언제든 다시 와도 된다는 형식적이지만 의미 있는 말을 남겨주셨다. 또 갈 날이 오기는 마련일테고, 그 때는 또 나와 함께, 쉼을 맞이할테다.

I came back home and the days at the cottage was long enough that I was able to love my routines again. The same room, the same space, the same people.. But I was thankful. And that was all I needed for a trip. A courage and strength to come back to the daily life. Maybe next time, I will visit the cottage again myself, but a different self then.

Bishop Avenue, Dallas

in Travel

달라스에 영상 출장을 오게 되다니. 끈끈한 한인들의 커넥션이란. 알다가도 모르겠으

출장은 제쳐두고 입과 눈이 즐거워야지? 참 아기자기했던 비숍거리, 상콤달콤한 샤베트 아이스크림. 나와 함께 뜨거운 달라스를 견뎌준 그대, 고마워. 혼자가기 버겁다고 운전좀 해달라고 팔아플거라고 징징거리던 나를 말없이 태우고 가던 키큰 소녀. 언제부터 내 옆엔 파아란 원피스를 입은 이쁜 조수가 생겼었나. 늘 당신과 함께 한 여행은 기억에 남아. 뉴욕과 디씨는 내가 참 철이 없었지만, 여행이라고 자신있게 부를만한 것이 당신과 처음 단둘이 간거라 그 추운 도시들을 잊을 수가 없어. 뜨거운 휴스턴은 망고와 함께 뭉치고 장시간 운전에 바다까지 덤으로 봐서 참 더 뜨거웠고 (웃음). 오케이씨에 켄자스, 코스타 인디애나, 미저리 알칸사까지. 다음엔 비행기타고 가자. 내가 여행자로서 더 잘할게. 덕분에 나는 결혼 영상을 찍었어. 덕분에 나는 참 많은것들을 해내는것같아. 하기싫다, 힘들다 하면서도... 옆에 그렇게 대나무처럼 우뚝 서서 지켜보는 사람이 있으니까. 당신의 결혼식엔 찍어주지 못해 미안해. 나는 가장 이쁜 들러리가 될거니까^^ 얼른 제자를 키워놓을게 (고민...). 좋은 남자나 찾아. 나 개학하기전에 또 떠나자. 또 가자! 사랑해!

<3 <3 오리가

Tulsa Downtown, Yohan

in Travel

카메라 든 모습이 참 잘어울리는 요한아. 안녕? ㅎㅎㅎ

수련회에서 참 극적으로 만나 취미를 공유하고 얘기한게 엊그제 같은데, 넌 벌써 털사를 다녀갔구나. 회색 페인트를 부은듯 희멀겄던 털사 하늘이 아직도 기억나. 작지만 비싼 취미인 사진에 발을 담그고 끝장을 보려는 너의 열정에 사진을 처음 시작했던 내 모습이 많이 생각났어. 새벽에 안개가 끼면 눈꼽도 안떼고 카메라만 들고 집밖을 나가고, 돈을 안줘도 어디라도 찾아가서 사진을 찍어주던 내 모습들... 내가 사고파는건 재주가 없어서 잘 모르는데 도움이 되어서 참, 참 다행이야. 이름만큼이나 하나님의 사랑으로 똘똘 뭉치고, 열정으로 꽉 찬 너는 사진 뿐만 아니라 셀수없이 많은 영혼들의 삶에 들어갈거야. 그리고 그때, 사진이라는 것이 큰 힘이 되길 기도해. 매 순간 흘러 녹아버리는 삶이라는 것의 단 한순간의 조각을 담을 수 있는건 온 세상과 소통할수 있다는거거든. 생각보다 엄청난거지? (웃음-) 그걸 배우고, 돈과 노력, 에너지를 투자한다는건 자랑스러운 일이라고 생각해. 그러니까 끝까지 찍고, 찍고, 찍으렴^^ 넌 잘할거야. 다시한번, 털사에 와줘서 고마워. 얼마만에 누군가와 작가대 모델이 아닌 작가대 작가로 출사를 갔는지 모르겠어. 고마워. 담엔 내가 스틸로 갈게. 요한이 화이팅^^